Интеллигентность представляет собой гармоничное сочетание различных качеств личности, таких как рассудительность, образованность, культура поведения, скромность и уважение к окружающим. Часто люди считают, что интеллигентными могут быть только высокообразованные люди, но это не совсем верно. Узнайте, что определяет интеллигентность и как развить это качество через самосовершенствование и саморазвитие.

Интеллигентность представляет собой гармоничное сочетание различных качеств личности, таких как рассудительность, образованность, культура поведения, скромность и уважение к окружающим. Часто люди считают, что интеллигентными могут быть только высокообразованные люди, но это не совсем верно. Образование является всего лишь одним из элементов интеллигентности, в то время как ключевую роль играет манера поведения в обществе.

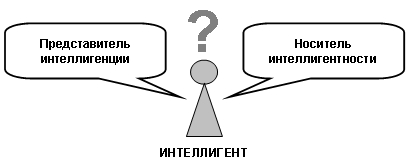

Определение интеллигентности

Интеллигентность – это свойство личности, которое выражается в рассудительности, образованности, высокой культуре поведения, скромности и уважении к окружающим. Это не просто уровень образования, а способность человека вести себя адекватно и гармонично в обществе.

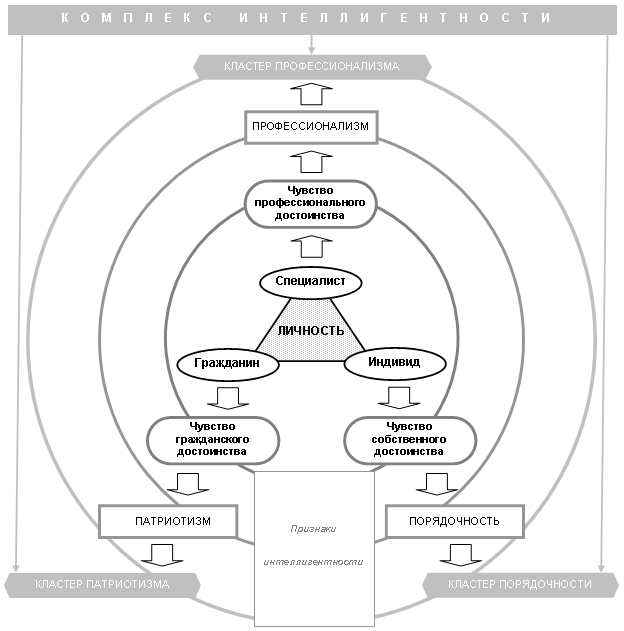

Признаки интеллигентности

Интеллигентный человек обладает рядом характеристик, которые определяют его интеллигентность:

- Вежливость и тактичность

- Скромность и толерантность

- Уважение к другим людям

- Умение слушать и понимать собеседника

- Умение воспринимать и ценить чужую культуру

- Сопереживание и способность радоваться успехам других, а также сочувствовать им в неудачах

Интеллигентный человек отличается отсутствием агрессивности, нетерпимости и конфликтности в своем поведении.

Проявление интеллигентности

Интеллигентность проявляется во внутреннем мире человека. Хотя образование и эрудиция являются важными элементами интеллигентности, они не являются ее единственными определяющими факторами. Любой человек может быть интеллигентным, независимо от уровня образования, если он обладает нравственными качествами, такими как совестливость, честность и доброжелательность к окружающим. Развитие интеллигентности возможно через саморазвитие и самоактуализацию.

Примеры проявления интеллигентности

Понимание чужих мотивов – интеллигентный человек всегда стремится понять, о чем думает другой человек и почему он принимает определенные решения и совершает определенные поступки.

Способность к критическому мышлению – интеллигентный человек обладает способностью анализировать информацию, критически мыслить и принимать обоснованные решения.

Умение общаться – интеллигентный человек обладает навыками эффективной коммуникации, умеет слушать и выразить свои мысли и чувства четко и адекватно.

Способность к саморазвитию – интеллигентный человек всегда стремится к самосовершенствованию и расширению своих знаний и навыков.

Восприятие культуры – интеллигентный человек ценит и уважает разнообразие культур, умеет воспринимать и понимать чужие обычаи и традиции.

Способность к конструктивному решению конфликтов – интеллигентный человек находит компромиссы и стремится к мирному разрешению конфликтных ситуаций.

Интеллигентность – это не только уровень образования и знаний, но и способность человека вести себя уместно и уважительно в обществе. Это качество, которое можно развить и совершенствовать через самосовершенствование и саморазвитие. Будьте интеллигентными!

См. также

Что нам скажет Википедия?

Интеллигенция — слово, используется в функциональном и социальном значениях:

Функциональное значение понятия «интеллигенция»

Производится от латинского глагола intellego, который имеет следующие значения: «ощущать, воспринимать, подмечать, замечать; познавать, узнавать; мыслить; знать толк, разбираться».

Непосредственно латинское слово intellegentia включает в себя ряд психологических понятий: «понимание, рассудок, познавательная сила, способность восприятия; понятие, представление, идея; восприятие, чувственное познание; умение, искусство».

Как видно из выше изложенного, изначальный смысл понятия — функциональный. Речь идёт о деятельности сознания.

Социальное значение понятия «интеллигенция»

Единого мнения о первом употреблении понятия в социальном значении не существует. Так, литературовед П. Н. Сакулин полагает, что термин «интеллигенция» был широко распространен в философской литературе Западной Европы уже в первой половине XIX века.

Об этом пишет Б. А. Успенский в своей работе «Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры»: "Слово употребляется во втором издании словаря В. Даля, как «разумная, образованная, умственно развитая часть жителей»."

В русской предреволюционной культуре в трактовке понятия «интеллигенция» критерий занятий умственным трудом отошёл на задний план. В России к 20 веку интеллигенция трансформировалась в субкультуру. Главными признаками российского интеллигента стали выступать черты социального мессианства: озабоченность судьбами своего отечества (гражданская ответственность); стремление к социальной критике, к борьбе с тем, что мешает национальному развитию (роль носителя общественной совести); способность нравственно сопереживать «униженным и оскорбленным» (чувство моральной сопричастности).

Особой темой дискуссий начала XX века стало место интеллигенции в социальной структуре общества. Одни настаивали на внеклассовом подходе: интеллигенция не представляла собой никакой особой социальной группы и не относилась ни к какому классу; являясь элитой общества, она становится над классовыми интересами и выражает общечеловеческие идеалы.

Другие рассматривали интеллигенцию в рамках классового подхода, но расходились в вопросе о том, к какому классу/классам её относить. Одни считали, что к интеллигенции относятся люди из разных классов, но при этом они не составляют единой социальной группы, и надо говорить не об интеллигенции вообще, а о различных видах интеллигенции (например, по виду интеллектуальной деятельности и сфере занятий: творческой, инженерно-технической, университетской, академической (научной), педагогической и т. д.; а также буржуазной, пролетарской, крестьянской и даже люмпен-интеллигенции). Другие относили интеллигенцию к какому-либо вполне определённому классу. Наиболее распространенными вариантами были утверждения, что интеллигенция является частью класса буржуазии или пролетарского класса. Наконец, третьи вообще выделяли интеллигенцию в особый класс.