Самоопыление является формой опыления у высших растений, где пыльца переносится на рыльце пестика того же цветка или между цветками одного растения. Узнайте преимущества и значение самоопыления, а также классификацию растений по отношению к опылению. Читайте на NOCFN.

Cодержание

Самоопыление (автогамия, аутогамия[1]) — форма гомогамии, тип опыления у высших растений.

Определение

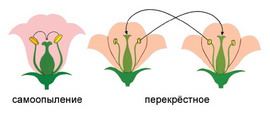

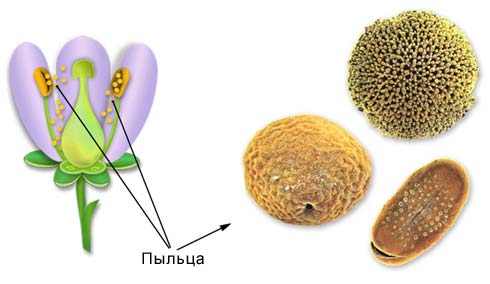

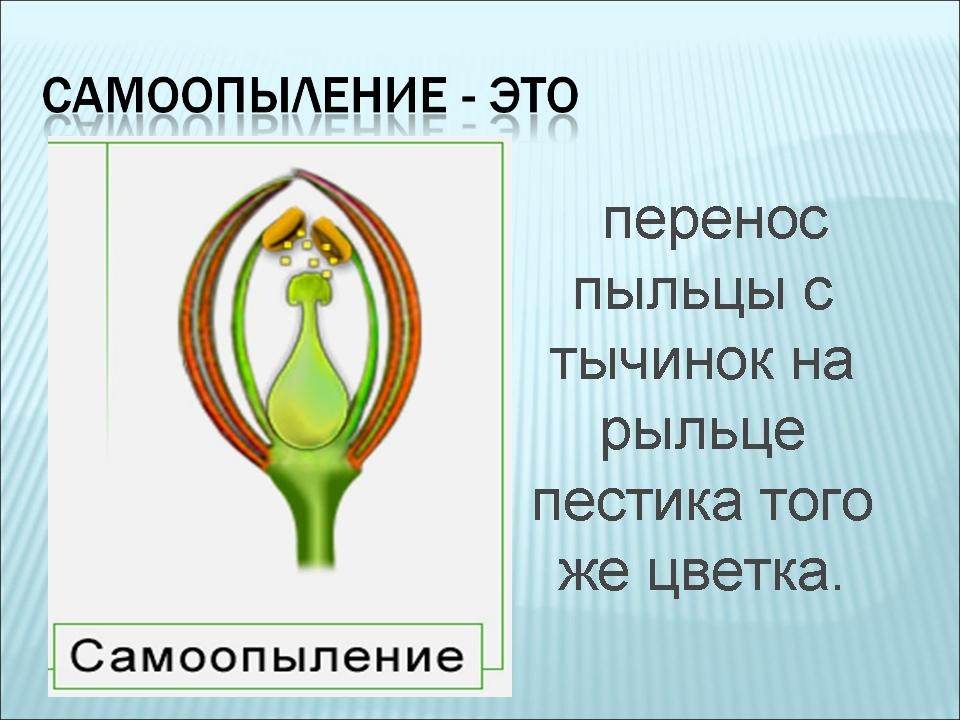

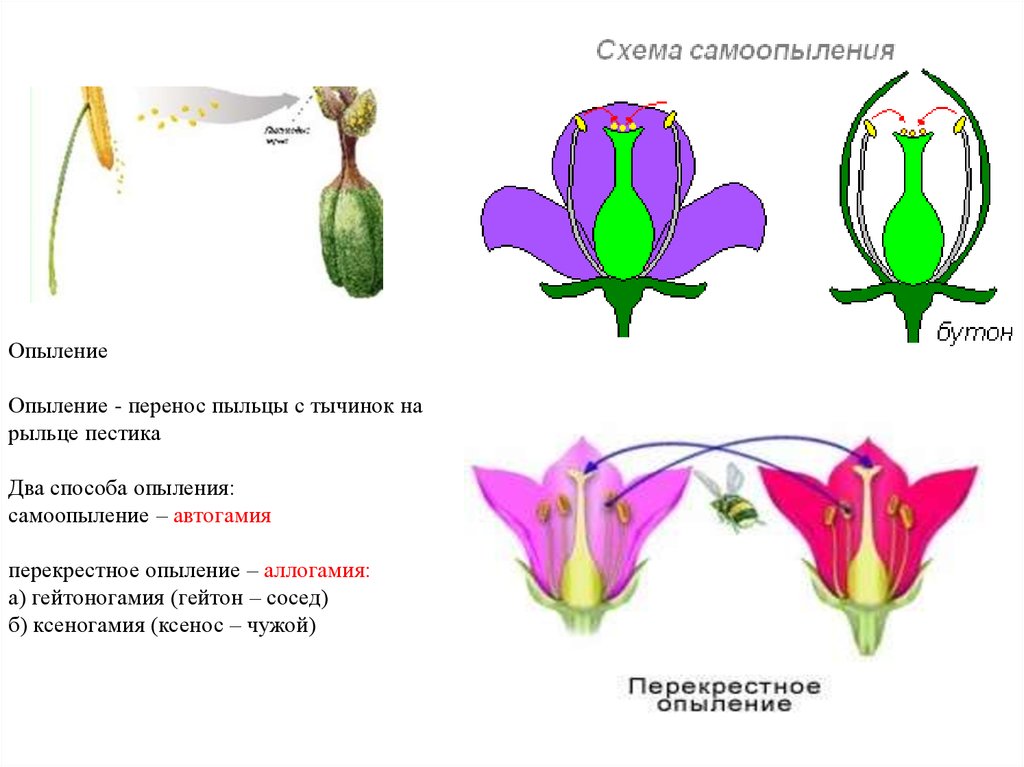

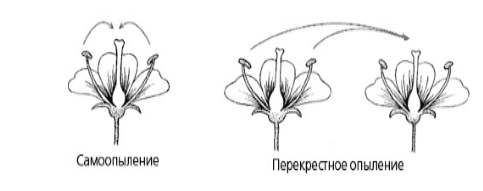

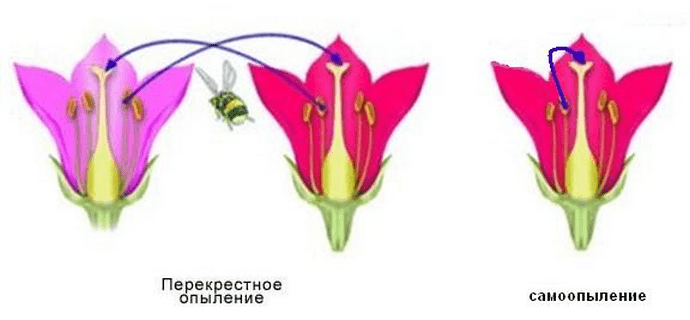

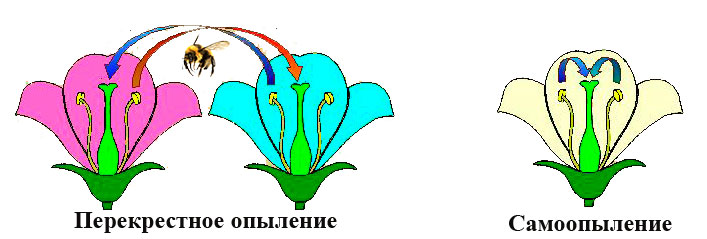

Опыление – это процесс переноса пыльцы с тычинки на рыльце пестика, в результате чего происходит оплодотворение. Существует два типа опыления: самоопыление и перекрёстное опыление. В данной статье мы сосредоточимся на самоопылении.

Самоопыление

Самоопыление является более надёжным типом опыления, потому что в процессе участвует только один цветок. Этот тип опыления происходит, когда пыльцевые зерна из пыльника падают прямо на пестик того же цветка.

Различают несколько способов самоопыления:

- Бутонная автогамия

- Контактная автогамия

- Гравитационная автогамия

- Трипс-автогамия

Самоопыление (в любой форме) рассматривается как вторичное явление, вызванное крайними условиями среды, неблагоприятными для перекрестного опыления. В таких случаях оно выполняет страхующую функцию, выступая в качестве резервного способа опыления. Чаще всего случаи самоопыления отмечаются у растений тундры, темнохвойной тайги, высокогорий, пустынь и у раноцветущих весенних растений.

См. также

Преимущества и значение самоопыления

Самоопыление в большей мере свойственно однолетникам, чем многолетникам. Чарльз Дарвин в своей Автобиографии писал, что природа испытывает отвращение к постоянному самооплодотворению, но растению, очевидно, более выгодно производить семена путем самоопыления, чем не производить их совсем или производить в крайне малом количестве. Самоопыление может оказывать благоприятное влияние на процессы видообразования и способствовать быстрому распространению новых форм, а также сохранять их от дезинтеграции.

Классификация растений по отношению к опылению

Растения могут быть классифицированы по отношению к типу опыления. В зависимости от способности к самоопылению и перекрёстному опылению, растения делятся на:

- Самоопыляемые растения (самофертильные) - растения, которые могут опыляться самопыльцой и образовывать нормальные семена.

- Самостерильные растения (самобесплодные) - растения, которые не могут самоопыляться или образовывают недоразвитые семена.

Самоопыляемые растения могут производить семена путем самопыления, а также быть опыленными внешней пыльцой. Некоторые из самоопыляемых растений включают горох, фиалки, пшеницу, помидоры, ячмень, фасоль и нектарины.

Заключение

Самоопыление является формой опыления у высших растений, где пыльца переносится на рыльце пестика того же цветка или между цветками одного растения. Различают несколько типов самоопыления, такие как бутонная автогамия, контактная автогамия, гравитационная автогамия и трипс-автогамия. Самоопыление рассматривается как вторичное явление, которое выполняет резервную функцию в условиях, неблагоприятных для перекрестного опыления. Оно может оказывать благоприятное влияние на процессы видообразования и способствовать сохранению новых форм растений. Классификация растений по отношению к опылению включает самоопыляемые растения (самофертильные) и самостерильные растения (самобесплодные).

См. также

Что нам скажет Википедия?

Самоопыление (автогамия, аутогамия[1]) — форма гомогамии, тип опыления у высших растений.

При самоопылении пыльца из пыльников переносится на рыльце пестика того же самого цветка или между цветками одного растения. К самоопыляемым растениям относятся горох, фиалки, пшеница, помидоры, ячмень, фасоль, нектарин.

Различают несколько способов самоопыления:

- Бутонная автогамия встречается реже, чем другие способы автогамии, отмечена у представителей семейств гвоздичные, бобовые, розовые, норичниковые, злаки.

- Контактную автогамию можно наблюдать у седмичника европейского, цирцеи альпийской, майника двулистного. Обязательная контактная автогамия наблюдается у копытня европейского.

- Гравитационная автогамия наблюдается у одноцветки. Гравитационной автогамии может способствовать ветер, поскольку при раскачивании и сотрясении растений пыльца высыпается через отверстия (поры), имеющиеся в пыльниках вересковых и грушанковых.

- Трипс-автогамия встречается у разных растений, чаще всего у сложноцветных с мелкими трубчатыми цветками.

Самоопыление (в любой форме) рассматривается как вторичное явление, вызванное крайними условиями среды, неблагоприятными для перекрестного опыления. В таких случаях оно выполняет страхующую функцию, выступая в качестве резервного способа опыления.

Чаще всего случаи самоопыления отмечаются у растений тундр, темнохвойной тайги, высокогорий, пустынь и у раноцветущих весенних растений.

Самоопыление в большей мере свойственно однолетникам, чем многолетникам.

Ч. Дарвин в Автобиографии писал, что природа испытывает отвращение к постоянному самооплодотворению, уточнив при этом, что растению, очевидно, более выгодно производить семена путем самоопыления, чем не производить их совсем или производить в крайне малом количестве.

По современным представлениям, самоопыление может оказывать и благоприятное влияние на процессы видообразования. И. И. Шмальгаузен в книге Факторы эколюции (1968) дает следующее толкование проблемы. При свободном скрещивании внутри больших популяций любая удачная комбинация признаков будет распадаться и не сможет быть удержана потомством. Поэтому некоторое ограничение свободного скрещивания так же необходимо для прогрессивной эволюции, как и само свободное скрещивание и комбинирование. В самоопылении следует видеть изоляцию новых форм. Самоопыление способствует быстрому распространению новой формы и сохраняет ее от дезинтеграции.

В самоопыляемых популяциях поддерживается определенный уровень генетической изменчивости.