История и причины массовых вымираний на Земле. Узнайте о пяти крупных и множестве менее масштабных вымираний за последние 540 миллионов лет. Понимание и изучение этих глобальных катастроф важно для сохранения биоразнообразия планеты.

Cодержание

Массовые вымирания - глобальные катастрофы в истории Земли, когда высокая (по сравнению с фоновым уровнем) доля видов большого числа высших таксонов вымирала в продолжение короткого по геологическим масштабам времени. Общепринятая в настоящий момент концепция разработана в 1980-х годах американскими палеонтологами Д. Сепкоски и Д. Раупом.

Массовые вымирания в истории Земли

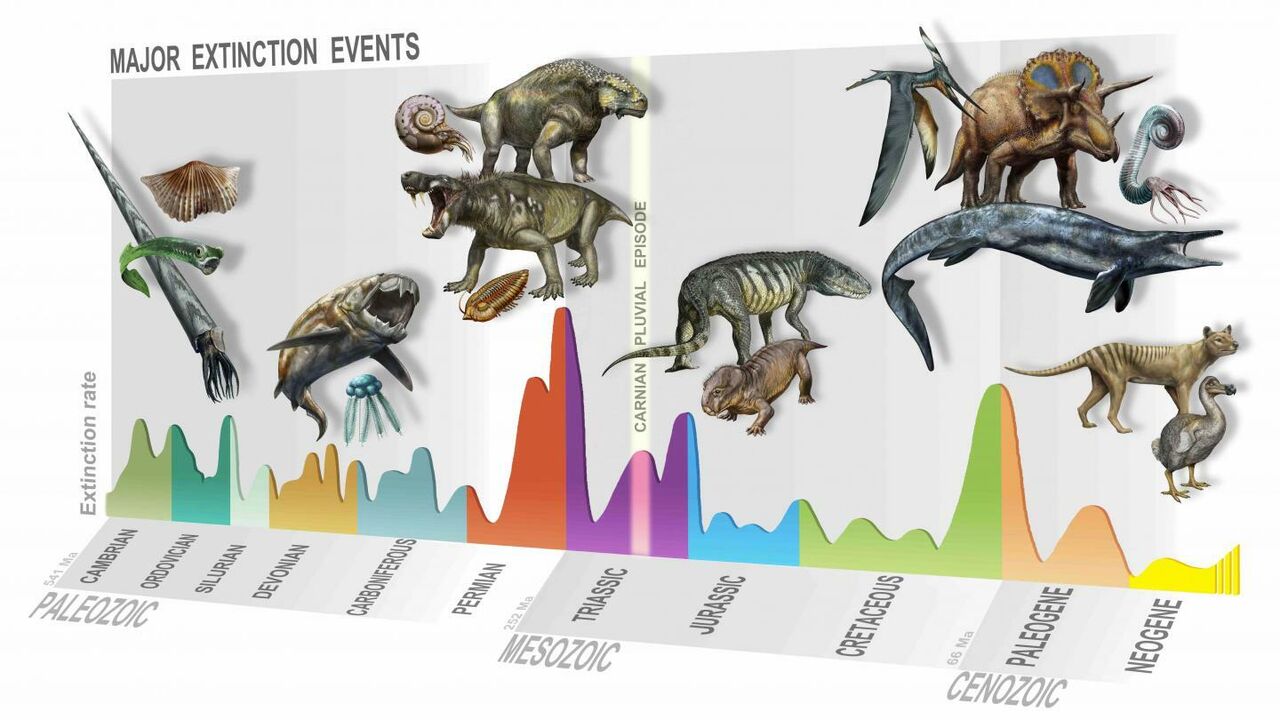

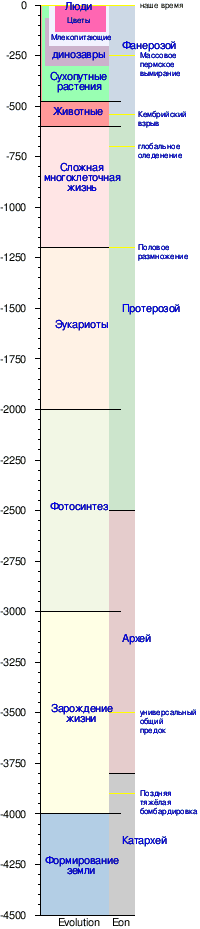

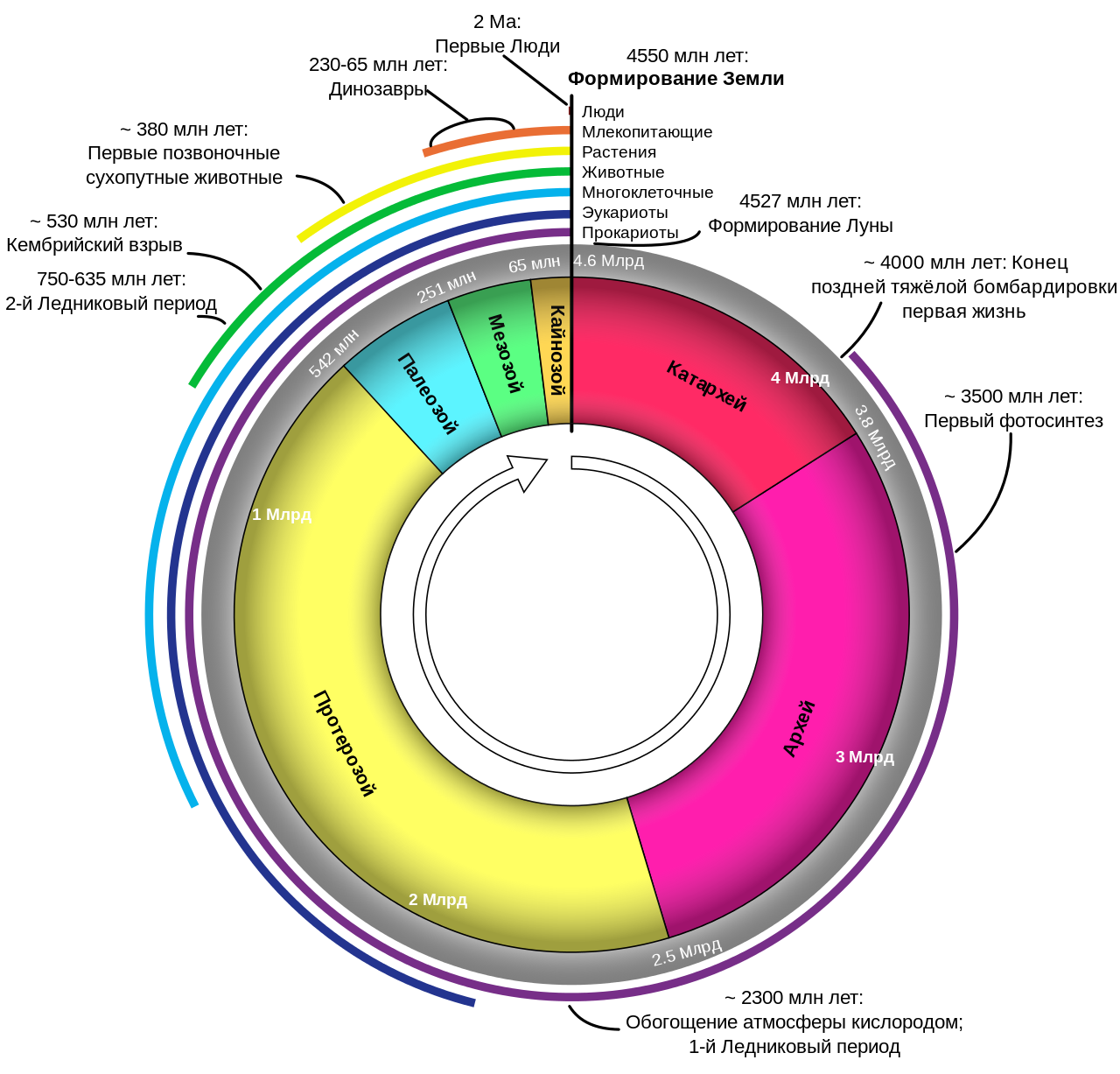

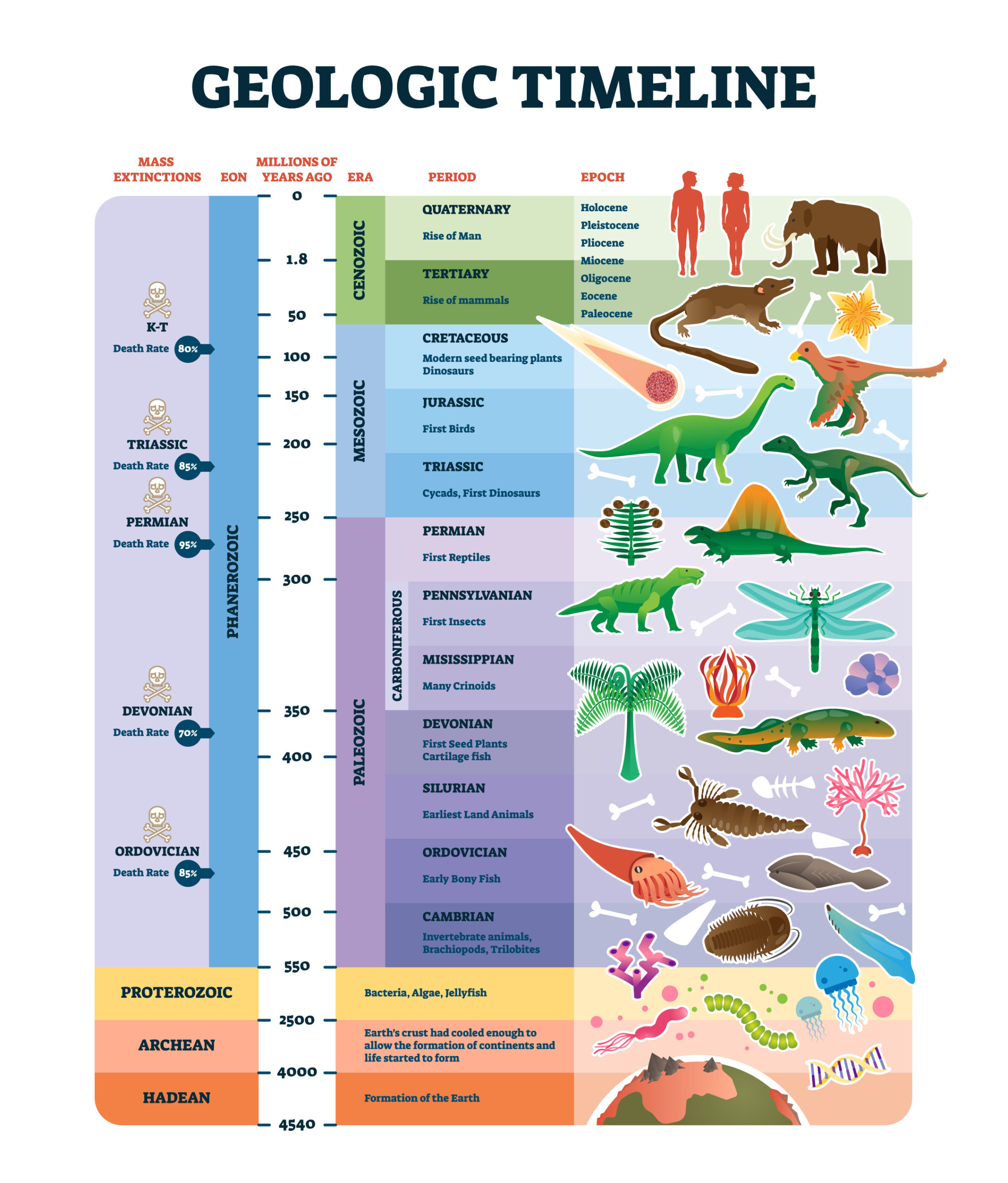

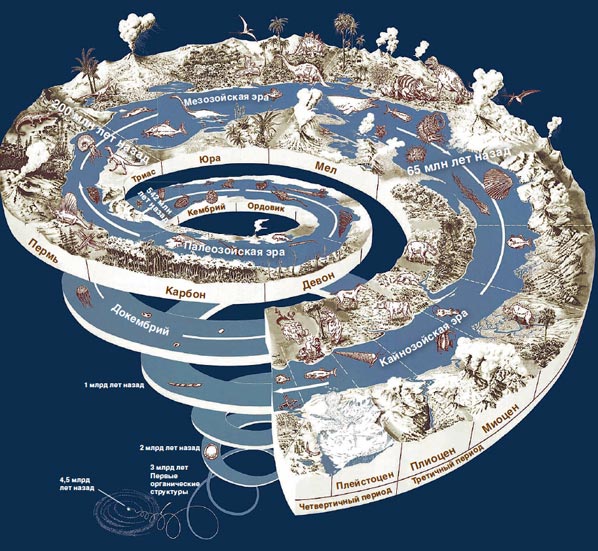

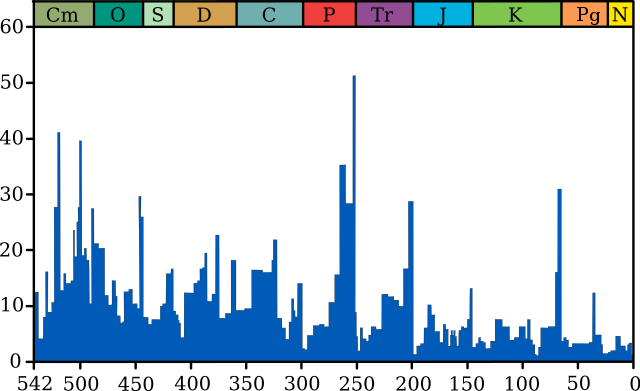

На протяжении фанерозоя (последние 540 миллионов лет) имело место пять крупных массовых вымираний и порядка 20 менее масштабных[прим. 1]. Последнее массовое вымирание произошло примерно 65 миллионов лет назад и было не самым значительным, однако оно наиболее известно из-за вымирания динозавров. Наикрупнейшее же из массовых вымираний (так называемое "Великое вымирание") 250 млн лет назад уничтожило 90 % существовавшего тогда биоразнообразия[2].

Причиной каждого из массовых вымираний стало катастрофическое событие глобального масштаба, уничтожившее большую часть живших в те времена биологических видов. Изменение климата, многочисленные извержения вулканов или удары метеоритов приводили к гибели организмов, навсегда меняя экосистемы и создавая новые условия для жизни и смерти.

Основные массовые вымирания

| Вымирание | Дата | Примечание |

|---|---|---|

| Ордовикское | 450 млн лет назад | Вымерло до 85% всех видов животных и растений |

| Пермское | 250 млн лет назад | Вымерло до 96% всех видов животных и растений |

| Триасовое | 201 млн лет назад | Вымерло около 80% видов, включая динозавров |

| Кретасское | 66 млн лет назад | Известно из-за вымирания динозавров |

Кроме этих основных массовых вымираний, на Земле происходило также порядка 20 менее масштабных вымираний в течение последних 540 миллионов лет[прим. 1]. Эти события также оказывали значительное влияние на биоразнообразие планеты.

Причины массовых вымираний

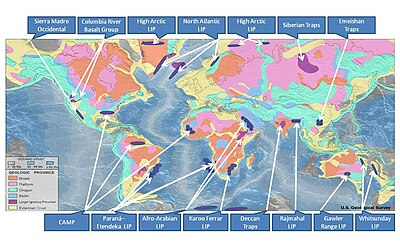

Основные гипотезы о причинах массовых вымираний связаны с вулканическими явлениями планетарного масштаба и импактными событиями. Вулканический магматизм, также известный как трапповый магматизм, сопровождается мощными извержениями, которые могут приводить к изменению климата и разрушению экосистем. Импактные события, такие как падение больших метеоритов, могут вызывать разрушительные последствия, катастрофически воздействуя на живые организмы.

См. также

Цикличность массовых вымираний

В ряде работ по динамике вымираний обнаружены циклы различной продолжительности. Некоторые авторы связывают эту возможную цикличность с космическими периодическими процессами. Однако, другие авторы отрицают наличие цикличности в массовых вымираниях. Дальнейшие исследования необходимы для более точного понимания этой проблемы.

История изучения массовых вымираний

Исследование феномена глобального исчезновения видов организмов имеет довольно давнюю историю. Первым в этой области был французский натуралист, барон Жорж Кювье, который занимался изучением вымерших организмов и разработал теорию катастрофизма. Он предполагал, что виды организмов господствовали в каждый геологический период, который затем завершался их резким исчезновением - революцией, приводящей к смене другими видами. Однако, эта теория была отвергнута эволюционистами, такими как Чарльз Дарвин, которые считали, что изменение видового состава происходит медленно и постепенно.

В 1920-е годы советский палеонтолог Д. Н. Соболев сформулировал теорию и сценарий биотического кризиса, согласно которым эволюция представляет собой последовательность "волн жизни", вызванных геологическими катастрофами, такими как горообразование и рост вулканической активности.

Исследования массовых вымираний продолжаются и современные ученые находят новые доказательства и проводят более точные исследования, чтобы лучше понять причины и последствия этих глобальных катастроф в истории Земли.

Выводы исследователей подтверждают, что на Земле произошло несколько крупных массовых вымираний, которые значительно повлияли на биоразнообразие планеты. Прогнозируется, что в будущем такие события также могут иметь место, и поэтому важно продолжать изучение и мониторинг состояния экосистем Земли, чтобы предотвратить возможные катастрофы.

Что нам скажет Википедия?

Массовые вымирания - глобальные катастрофы в истории Земли, когда высокая (по сравнению с фоновым уровнем) доля видов большого числа высших таксонов вымирала в продолжение короткого по геологическим масштабам времени. Общепринятая в настоящий момент концепция разработана в 1980-х годах американскими палеонтологами Д. Сепкоски и Д. Раупом.

На протяжении фанерозоя (последние 540 миллионов лет) имело место пять крупных массовых вымираний и порядка 20 менее масштабных. Последнее массовое вымирание произошло примерно 65 миллионов лет назад и было не самым значительным, однако оно наиболее известно из-за вымирания динозавров. Наикрупнейшее же из массовых вымираний (так называемое "Великое вымирание") 250 млн лет назад уничтожило 90 % существовавшего тогда биоразнообразия.

Основные гипотезы о причинах массовых вымираний - вулканические явления (трапповый магматизм) планетарного масштаба и импактные события.

В ряде работ в динамике вымираний обнаружены циклы различной продолжительности; другие авторы отрицают их. Эту возможную цикличность связывают чаще всего с космическими периодическими процессами.

Исследование феномена глобального исчезновения видов организмов имеет довольно давнюю историю.

Первым в этой области был французский натуралист, барон Жорж Кювье, занимавшийся изучением вымерших организмов и разработавший в начале XIX века теорию катастрофизма. Она предполагала, что те или иные виды организмов господствовали в каждый геологический период, который затем завершался их резким исчезновением - так называемой революцией, приводящей к смене другими видами - вследствие резких и внезапных "катастроф".

В 1920-е годы советский палеонтолог Д. Н. Соболев сформулировал теорию и сценарий биотического кризиса. Эволюция, согласно его концепции, представляла собой последовательность "волн жизни", регулярных скачкообразных смен флор и фаун, вызванных геологическими катастрофами - горообразованием и ростом вулканической активности.

Конкретно термин "массовое вымирание" ввел в русскоязычную литературу советский геолог Б. Л. Личков. Он разработал гипотезу, объединившую соболевские "волны жизни" с "переворотами" Кювье, о циклах горообразования, связанных с изменением скорости вращения Земли, которые хронологически совпадали с "волнами жизни" и продолжались в среднем 60-70 млн лет - в общей сложности 6 циклов, начиная с кембрия.

В западной литературе, возможно, впервые термин появляется в работах Нормана Ньюэлла в 1950-e - 1960-е годы. Он связывал периодические биологические революции с колебаниями уровня Мирового океана. В этот же период в ряде других работ подтверждалось существование кризисов в истории органической жизни Земли, между тем, немецкий палеонтолог Отто Шиндевольф и советские астрофизики В. И. Красовский и И. С. Шкловский считали их следствием воздействия внеземных факторов, хотя эти теории во многом были чисто спекулятивными.

В 1982 году палеонтологи Джек Сепкоски и Дэвид Рауп из Чикагского университета произвели статистический анализ палеонтологических данных по вымиранию морских животных на протяжении фанерозоя (последние 540 млн лет) на материале 3300 семейств. На основании этого они выделили пять крупных массовых вымираний биологических видов и около 20 менее масштабных, когда погибало примерно 20 % форм жизни. В общей сложности вымерло 2400 семейств, а наиболее резкое вымирание приходилось на конец перми.