Представление об окружающем мире всех живых существ на планете в большей или меньшей степени зависит от зрения. Узнайте, сколько цветов в радуге и как их видят разные живые существа. История и различия в цветообозначениях в разных языках. Что определяет языковые способы наименования цвета - физиология или культура? Научно-популярная лекция о цветах радуги и их значимости.

Представление об окружающем мире всех живых существ на планете в большей или меньшей степени зависит от зрения. И у всех оно разное, даже у млекопитающих. Например, одни виды лишены цветного зрения, а другие – различают лишь отдельные цвета спектра, и только очень немногие, например высшие приматы, имеют полноценное цветное зрение. Современный человек, населяющий планету, относится к одному виду – Homo sapiens, и несмотря на это, в разных языках палитра цветообозначений может сильно различаться по количеству представленных в ней цветовых терминов. Значит ли это, что знакомая всем с детства мнемоническая фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», помогающая запомнить последовательность цветов радуги и цветов спектра, работает не для всех? И с чем это связано? Главный научный сотрудник Института филологии СО РАН, зав. кафедрой общего и русского языкознания НГУ, д. ф. н., профессор Наталья Борисовна Кошкарева рассказала, в каких языках мира различается до 12 базовых цветообозначений, а где всего два, а также о том, что в первую очередь определяет языковые способы наименования цвета – физиология или культура, и действительно ли для древних греков море было не синим, а «винноцветным». Научно-популярная лекция прошла 14 мая в ГПНТБ СО РАН в рамках новосибирских «Дней науки».

История и различия в цветообозначениях

Еще в начале XIX в. немецкий языковед и философ Вильгельм фон Гумбольдт сформулировал идею, которая позднее стала основополагающей для этнолингвистики: «Человек преимущественно – да даже и исключительно, поскольку ощущение и действие у него зависят от его представлений, – живет с предметами так, как их преподносит ему язык… И язык описывает вокруг народа круг, выйти из которого человек может, лишь вступив в другой круг, описываемый другим языком». Другими словами, наше сознание и наше восприятие мира во многом предопределяются тем, на каком языке мы говорим с детства.

Позже появилась гипотеза лингвистической относительности американских лингвистов Эдварда Сепира и Бенджамина Ли Уорфа, согласно которой мы видим мир таким, каким «показывает» его нам наш родной язык. Отсюда следует, что мы как бы не замечаем того, что не нашло отражения в нашем языке, а именуем прежде всего то, что важно для данного народа в культурном отношении.

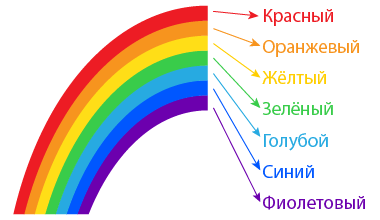

Например, в античности радугу видели трехцветной, где она описывалась как переход из красного в фиолетовый через зеленый. В средние века количество цветов у радуги увеличилось до четырех, а в Европе четвертым цветом считали желтый. С легкой руки сэра Исаака Ньютона во всем христианском мире в радуге было семь цветов. Однако с течением времени некоторые страны стали объединять голубой и индиго в один цвет, и теперь в них считают шесть цветов.

Тем не менее, наиболее распространенной и признанной последовательностью цветов радуги является непрерывный спектр цвета, состоящий из семи оттенков: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий (индиго) и фиолетовый. Этот порядок цветов можно запомнить, используя аббревиатуру «ROY G. BIV», которая помогает установить правильную последовательность цветов.

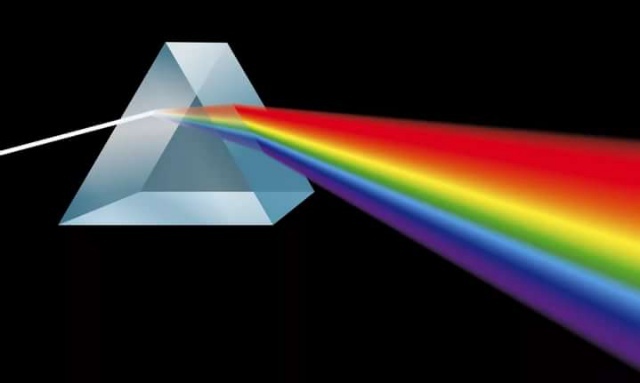

Кто открыл радугу и цвета радуги

Греческий философ Аристотель был одним из первых, кто задумался о радугах и их цветах еще в 350 году до нашей эры. Его идеи были развиты римским философом Сенекой Младшим, который в своих рассуждениях предсказал открытие эффекта призмы Ньютоном столетиями спустя. Ньютон доказал, что белый свет состоит из спектра цветов, разделив его с помощью призмы. Он определил, что в спектре видимого света присутствуют семь цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый.

Идея о семи цветах радуги продолжает быть популярной и помогает запомнить порядок цветов радуги. Однако, при более детальном рассмотрении радуги, можно заметить, что она состоит из множества отдельных спектральных цветов, которые накладываются друг на друга и смешиваются, создавая богатую палитру. Тем не менее, основная последовательность цветов радуги остается неизменной и является ярким проявлением разделения света на отдельные длины волн.

| Цвет | Длина волны |

|---|---|

| Красный | около 780 нм |

| Оранжевый | около 590 нм |

| Желтый | около 570 нм |

| Зеленый | около 530 нм |

| Голубой | около 490 нм |

| Синий (индиго) | около 450 нм |

| Фиолетовый | около 380 нм |

Цвета радуги – это результат разделения света на отдельные длины волн. Эта последовательность цветов дает нам характерный узор, с которым мы все знакомы и которому мы учимся с детства, используя мнемонические фразы, такие как «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» или аббревиатуру «ROY G. BIV».

См. также

Какие бывают лесные пожары в зависимости от характера распространения?

Что нам скажет Википедия?

Радуга выглядит как разноцветная дуга или окружность, составленная из цветов спектра видимого излучения (от внешнего края: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый). Это те семь цветов, которые принято выделять в радуге в русской культуре (возможно, вслед за Ньютоном, см. ниже), но на самом деле спектр непрерывен, и его цвета плавно переходят друг в друга через множество промежуточных оттенков.