Михаил Ломоносов - великий ученый, энциклопедист, художник и историограф. Он сыграл основополагающую роль в развитии русского литературного языка и в формировании образования в России. Узнайте о его научных достижениях и его влиянии на развитие науки в России.

Cодержание

Начало карьеры

В июне 1741 г. (по другим сведениям, в январе 1742 г.) Ломоносов вернулся в Россию и был назначен в академию адъюнктом Академии наук по физическому классу, а в августе 1745 г. стал первым русским, избранным на должность профессора (академика) химии.

Влияние на развитие образования

Ломоносов неоднократно ставил вопрос об открытии университета в Москве. Его предложения, сформулированные в письме к Ивану Шувалову, легли в основу проекта Московского университета. 25 января 1755 г. Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. 7 мая 1755 г. состоялось торжественное открытие университета в здании Аптекарского дома, находившегося на месте Исторического музея. В 1940 г., в дни празднования 185-летнего юбилея, университету было присвоено имя Михаила Ломоносова.

Научные достижения

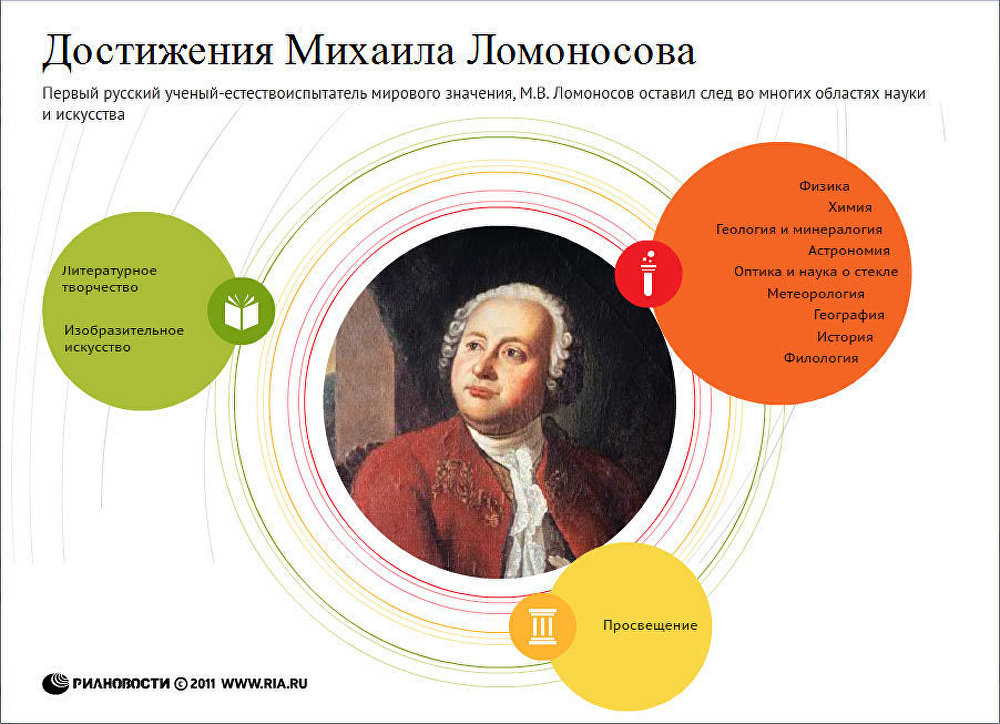

Открытия Ломоносова в области химии, физики, астрономии на десятилетия опередили работы западноевропейских ученых. Он развил атомно-молекулярные представления о строении вещества, высказал принцип сохранения материи и движения, заложил основы физической химии, исследовал атмосферное электричество и силу тяжести. Он выдвинул учение о свете, создал ряд оптических приборов, открыл атмосферу на планете Венера, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Известны его труды в области истории.

См. также

Многогранный талант

Михаил Ломоносов был не только ученым, но и энциклопедистом, художником, генеалогом и историографом. Он сыграл основополагающую роль в формировании русского литературного языка, определив его дальнейшее развитие в статусе языка национального. Ломоносов также заложил основы научного мореплавания, физической химии и науки о стекле.

Роль в истории и науке

Влияние Ломоносова на развитие русской науки и образования было огромным. Он был первым крупным русским учёным-естествоиспытателем и оказал значительное влияние на многие области науки, включая химию, физику, астрономию, геологию и историю. Его достижения опередили работы западноевропейских ученых и заложили основы для дальнейшего научного прогресса.

Что нам скажет Википедия?

Мы можем наконец получить более полное представление о громадном значении всего сделанного Ломоносовым как для русского языка, так и для науки вообще.

Отец Ломоносова, Василий Дорофеев Ломоносов, был одним из наиболее зажиточных и предприимчивых поморов начала XVIII столетия, обладавший несомненно выдающеюся наблюдательностью и большим природным умом; по тогдашним достаткам человек он был зажиточный, владевший несколькими судами и землею на Курострове Северной Двины, против гор. Холмогор, у деревни Денисовки. Первый раз он женился на дочери дьякона села Николаевских Матигор, Елене Ивановне Сивковой; от этого брака родился в 1711 году, вероятно 8 ноября, их единственный сын — Михайло Васильев Ломоносов.

Детские годы Ломоносова протекли в обычных условиях жизни детей поморов: до 10 лет он оставался дома, а с этого времени отец стал брать его с собою каждый год на промысел, чтобы с малых лет приучить сына к этому делу. Вместе с отцом он также нередко бывал и жил у родных в Архангельске, где встречал, конечно, немало интересного и поучительного. На промысел Ломоносов ходил до 19 лет и за это время многое видел на Белом и Ледовитом морях. Нельзя не удивляться внимательности, с какою он наблюдал все проявления северной природы, обычаи и образ жизни тамошних жителей, животных, и точности, с какой запоминал все виденное; впоследствии Ломоносов нередко пользовался этими юношескими наблюдениями в своих ученых трудах.

Несомненно, что общее развитие, полученное Ломоносовым в это время, было довольно разносторонним: не говоря уже о собственно промысловом деле, он изучил соляное дело на поморских солеварнях Белого моря, с которых покупал соль для промысла; познакомился и со многими ремеслами на известной в то время Вавчужской верфи, в 10-ти верстах от Курострова, строившей не только торговые, но и военные корабли. В связи с грандиозными явлениями природы, возбуждавшими живейший интерес, вполне естественно, что в Ломоносове проявилось страстное желание изучить те точные науки, которые позволили бы ближе познать сущность этих явлений. Ломоносов рано научился грамоте; успехи его были поразительны, так как по сохранившимся известиям он уже 12 лет читал в приходской церкви псалмы и каноны лучше других, более старых начетчиков. Сперва он имел доступ только к книгам духовным, а потом нашел у соседа Дудина грамматику Смотрицкого и энциклопедию точных наук Магницкого под названием "Арифметика" и быстро усвоил содержание их.

Мать Ломоносова умерла, когда он был еще малышом; отец его вскоре женился вторично на Феодоре Михайловне Уской, скончавшейся 14 июня 1724 г. (от этого брака родился сын Иван, о котором никаких сведений не сохранилось), а затем вступил 11 октября того же года в третий брак со вдовою Ириною Семеновой Корельской, от которой он имел дочь Марию. Эта вторая мачеха Ломоносова, вероятно женщина пожилая и сварливая, невзлюбила Михайлу и не упускала случая восстановить против него отца; особенно не нравилось ей пристрастие мальчика к книгам.

Этот семейный гнет с течением времени становился все невыносимее; к тому же Ломоносов не мог больше научиться чему-нибудь на родине: хотя в 1723 году в Холмогорах и была открыта Славяно-латинская школа, но поступить в нее он не мог — в школу не принимали крестьян, положенных в подушный оклад. Эти две причины, вероятно, и заставили Ломоносова принять решение покинуть родину и идти туда, где не знали, что он крестьянин. Выбор его естественно пал на Москву, с которой поморы имели оживленные торговые сношения.