Хроматография (от др.-греч. χρῶμα - «цвет») - метод разделения и анализа смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств веществ. Основан на распределении веществ между двумя фазами - неподвижной (твёрдая фаза или жидкость, связанная на инертном носителе) и подвижной (газовая или жидкая фаза, элюент). Узнайте об истории, основных терминах и различных видах хроматографии. Подробнее на NOCFN.

Введение

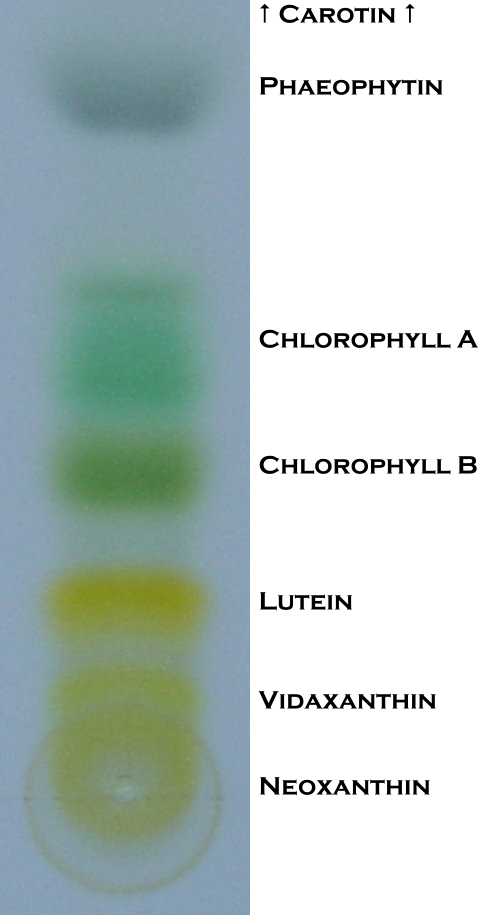

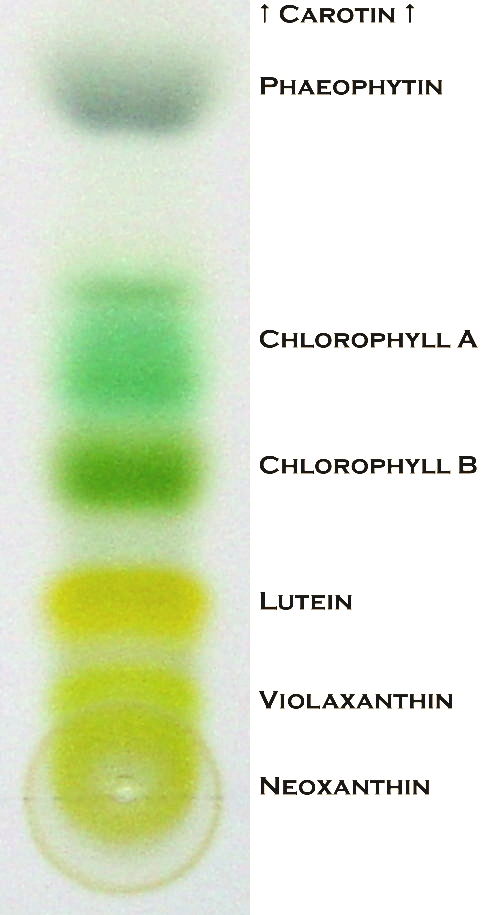

Хроматогра́фия (от др.-греч. χρῶμα - «цвет») - метод разделения и анализа смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств веществ. Основан на распределении веществ между двумя фазами - неподвижной (твёрдая фаза или жидкость, связанная на инертном носителе) и подвижной (газовая или жидкая фаза, элюент). Название метода связано с первыми экспериментами по хроматографии, в ходе которых разработчик метода Михаил Цвет разделял ярко окрашенные растительные пигменты.

История метода

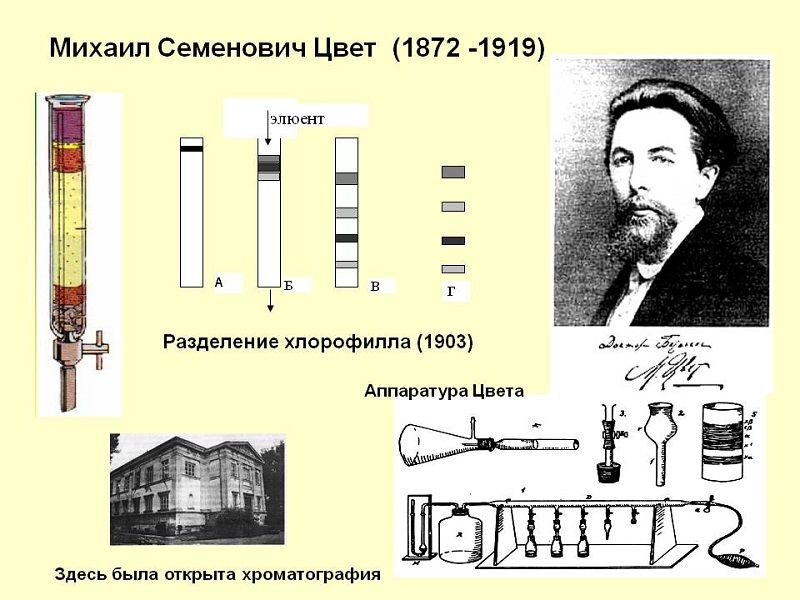

Метод хроматографии был впервые применён русским учёным-ботаником Михаилом Семеновичем Цветом в 1900 году. Он использовал колонку, заполненную карбонатом кальция, для разделения пигментов растительного происхождения. Первое сообщение о разработке метода хроматографии было сделано Цветом 30 декабря 1901 года на XI Съезде естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге. Первая печатная работа по хроматографии была опубликована в 1903 году, в журнале «Труды Варшавского общества естествоиспытателей». Впервые термин «хроматография» появился в двух печатных работах Цвета в 1906 году, опубликованных в немецком журнале Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. В 1907 году Цвет демонстрирует свой метод Немецкому Ботаническому обществу.

В 1910—1930 годы метод был незаслуженно забыт и практически не развивался.

В 1931 году Р. Кун, А. Винтерштейн и Е. Ледерер при помощи хроматографии выделили из сырого каротина α и β фракции в кристаллическом виде, чем продемонстрировали препаративную ценность метода.

В 1941 году А. Дж. П. Мартин и Р. Л. М. Синг разработали новую разновидность хроматографии, в основу которой легло различие в коэффициентах распределения разделяемых веществ между двумя несмешивающимися жидкостями. Метод получил название «распределительная хроматография».

В 1944 году А. Дж. П. Мартин и Р. Л. М. Синг предложили метод бумажной хроматографии, заменив хроматографическую колонку на фильтровальную бумагу.

В 1947 году Т. Б. Гапон, Е. Н. Гапон и Ф. М. Шемякин разработали метод «ионообменной хроматографии».

В 1952 году Дж. Мартину и Р. Сингу была присуждена Нобелевская премия в области химии за создание метода распределительной хроматографии.

С середины XX века и до наших дней хроматография интенсивно развивалась и стала одним из наиболее широко применяемых аналитических методов.

Основные термины и понятия

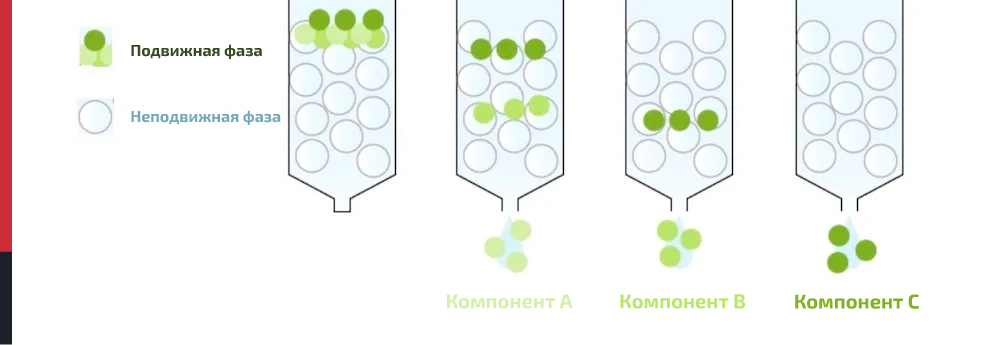

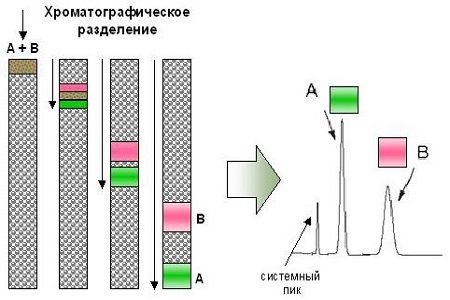

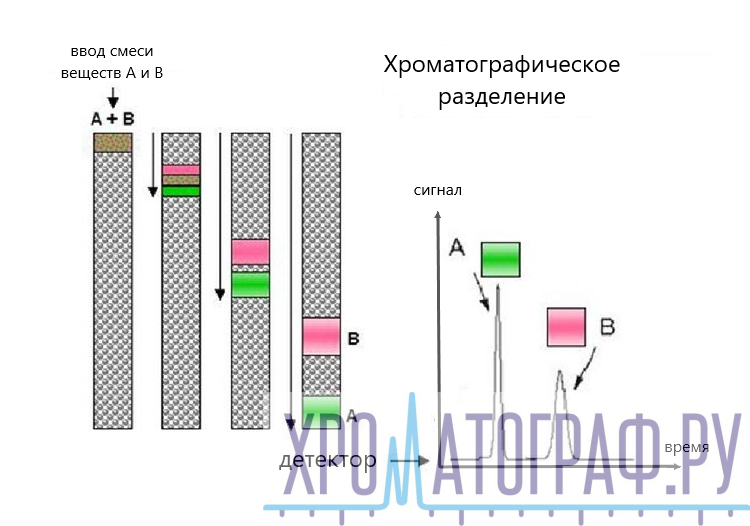

Хроматография помогает разделять смеси веществ через распределение их между двумя фазами, которые друг с другом не смешиваются. Такими несмешивающимися фазами называют подвижную и неподвижную. К первой относятся, например, жидкость или газ, которые постоянно текут по системе и таким образом переносят компоненты пробы. В этом случае неподвижной становится твёрдое вещество или жидкость, которые могут вступать во взаимодействие с элементами пробы.

В процессе хроматографии подвижные компоненты отделяются в ходе движения вещества по стационарной фазе, что позволяет специалистам проводить последовательное исследование всех входящих в состав элементов.

Хроматография делится на четыре вида — она может быть бумажной, тонкослойной, газовой и жидкостной.

Бумажная хроматография

Бумажная хроматография проста, понятна и поэтому очень распространена. Её используют для обнаружения цветных компонентов, которые иначе называются пигментами. Работает она так: каплю некоего образца помещают на край фильтровальной бумаги, которую затем вертикально подвешивают, окуная в растворитель краем. Пятно при этом растворителя не касается, остаётся над ним. Растворитель начинает постепенно пропитывать бумагу и увлекает за собой через капиллярные силы краситель. На фильтровальной бумаге в такие моменты можно увидеть разные цвета — те пигменты, из которых состоит вещество образца. Скорость растворения у них разная, поэтому цвета будут находиться на разной высоте.

Таким образом можно разделять на компоненты чернила. Чаще всего бумажная хроматография используется как учебное пособие, для демонстрации возможностей и особенностей метода студентам.

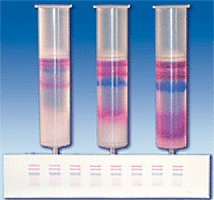

Тонкослойная хроматография

Более распространена тонкослойная хроматография. По существу она похожа на бумажную, но вместо бумаги в ней используется покрытое слоем силикагеля предметное стекло. Силикагель в данном случае выступает в качестве неподвижной фазы.

На нижний край стекла наносится капля образца. После высыхания стекло опускается в растворитель. При достижении растворителем верхнего края стекло удаляется из резервуара, при этом можно увидеть, как разные соединения с разной скоростью передвигаются по поверхности, образуя пятная. Их визуализируют в ультрафиолете.

Иногда используются химические процессы — например, для отделения серной кислоты применяются органические соединения, которые она сжигает, оставляя тёмное пятно.

Тонкослойная хроматография подойдёт для анализа красителей, для определения наличия пестицидов и инсектицидов в продуктах.

Газовая и жидкостная хроматография

Газовая и жидкостная хроматография являются более сложными методами, которые требуют специализированного оборудования и экспертизы. В этих методах подвижной фазой выступает газ или жидкость, а неподвижной - стационарная фаза. Газовая хроматография широко применяется в анализе газовых смесей, в то время как жидкостная хроматография используется для разделения и анализа различных органических соединений.

См. также

Заключение

Хроматография является мощным и широко применяемым методом разделения и анализа смесей веществ. Она позволяет ученым и специалистам изучать физико-химические свойства веществ, а также проводить качественный и количественный анализ проб. Благодаря различным видам хроматографии, таким как бумажная, тонкослойная, газовая и жидкостная, метод может быть применен в различных областях, включая фармацевтику, пищевую промышленность, аналитическую химию и биологию.

Что нам скажет Википедия?

Хроматогра́фия (от др.-греч. χρῶμα — «цвет») — метод разделения и анализа смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств веществ. Основан на распределении веществ между двумя фазами — неподвижной (твёрдая фаза или жидкость, связанная на инертном носителе) и подвижной (газовая или жидкая фаза, элюент). Название метода связано с первыми экспериментами по хроматографии, в ходе которых разработчик метода Михаил Цвет разделял ярко окрашенные растительные пигменты.

Метод хроматографии был впервые применён русским учёным-ботаником Михаилом Семеновичем Цветом в 1900 году. Он использовал колонку, заполненную карбонатом кальция, для разделения пигментов растительного происхождения. Первое сообщение о разработке метода хроматографии было сделано Цветом 30 декабря 1901 года на XI Съезде естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге. Первая печатная работа по хроматографии была опубликована в 1903 году, в журнале «Труды Варшавского общества естествоиспытателей». Впервые термин «хроматография» появился в двух печатных работах Цвета в 1906 году, опубликованных в немецком журнале Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. В 1907 году Цвет демонстрирует свой метод Немецкому Ботаническому обществу.

В 1910—1930 годы метод был незаслуженно забыт и практически не развивался.

В 1931 году Р. Кун, А. Винтерштейн и Е. Ледерер при помощи хроматографии выделили из сырого каротина α и β фракции в кристаллическом виде, чем продемонстрировали препаративную ценность метода.

В 1941 году А. Дж. П. Мартин и Р. Л. М. Синг разработали новую разновидность хроматографии, в основу которой легло различие в коэффициентах распределения разделяемых веществ между двумя несмешивающимися жидкостями. Метод получил название «распределительная хроматография».

В 1944 году А. Дж. П. Мартин и Р. Л. М. Синг предложили метод бумажной хроматографии, заменив хроматографическую колонку на фильтровальную бумагу.

В 1947 году Т. Б. Гапон, Е. Н. Гапон и Ф. М. Шемякин разработали метод «ионообменной хроматографии».

В 1952 году Дж. Мартину и Р. Сингу была присуждена Нобелевская премия в области химии за создание метода распределительной хроматографии.

С середины XX века и до наших дней хроматография интенсивно развивалась и стала одним из наиболее широко применяемых аналитических методов.