Хроматография в химии является мощным методом разделения и анализа смесей веществ. Она позволяет ученым изучать состав и свойства различных соединений, а также проводить качественный и количественный анализ образцов. Благодаря различным видам хроматографии, исследователи имеют возможность выбрать наиболее подходящий метод для своих исследований.

Cодержание

Хроматография (от др.-греч. χρῶμα - «цвет») - метод разделения и анализа смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств веществ. Этот физический метод позволяет химикам внимательно наблюдать за органическими и неорганическими соединениями и выяснять, из чего они сделаны.

История метода

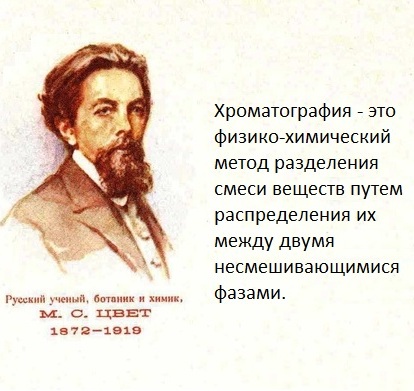

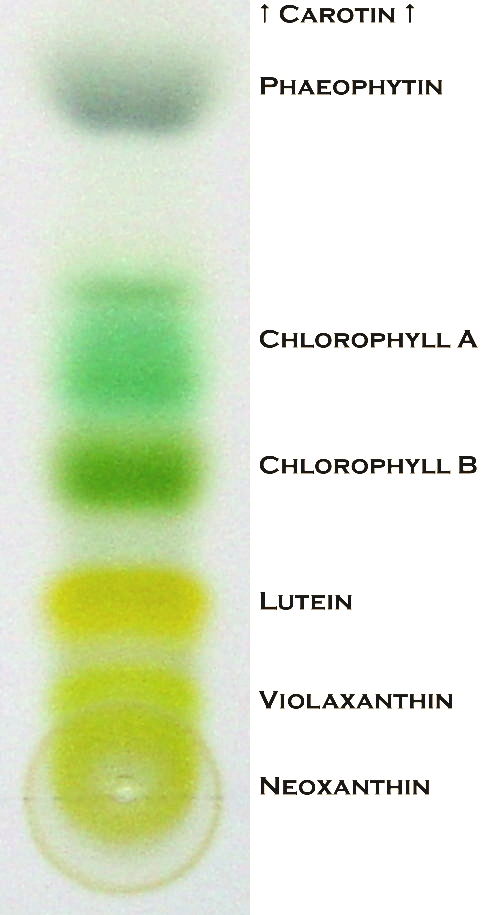

Метод хроматографии был впервые применён русским учёным-ботаником Михаилом Семеновичем Цветом в 1900 году. Он использовал колонку, заполненную карбонатом кальция, для разделения пигментов растительного происхождения. Первое сообщение о разработке метода хроматографии было сделано Цветом 30 декабря 1901 года на XI Съезде естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге. Первая печатная работа по хроматографии была опубликована в 1903 году, в журнале «Труды Варшавского общества естествоиспытателей». Впервые термин «хроматография» появился в двух печатных работах Цвета в 1906 году, опубликованных в немецком журнале Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. В 1907 году Цвет демонстрирует свой метод Немецкому Ботаническому обществу.

В 1931 году Р. Кун, А. Винтерштейн и Е. Ледерер при помощи хроматографии выделили из сырого каротина α и β фракции в кристаллическом виде, чем продемонстрировали препаративную ценность метода.

В 1941 году А. Дж. П. Мартин и Р. Л. М. Синг разработали новую разновидность хроматографии, в основу которой легло различие в коэффициентах распределения разделяемых веществ между двумя несмешивающимися жидкостями. Метод получил название «распределительная хроматография».

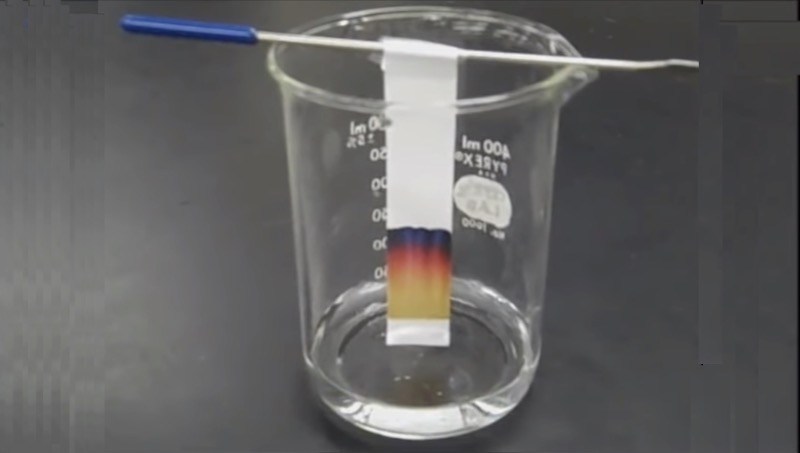

В 1944 году А. Дж. П. Мартин и Р. Л. М. Синг предложили метод бумажной хроматографии, заменив хроматографическую колонку на фильтровальную бумагу.

В 1947 году Т. Б. Гапон, Е. Н. Гапон и Ф. М. Шемякин разработали метод «ионообменной хроматографии».

В 1952 году Дж. Мартину и Р. Сингу была присуждена Нобелевская премия в области химии за создание метода распределительной хроматографии.

С середины XX века и до наших дней хроматография интенсивно развивалась и стала одним из наиболее широко применяемых аналитических методов.

Основные термины и понятия в хроматографии

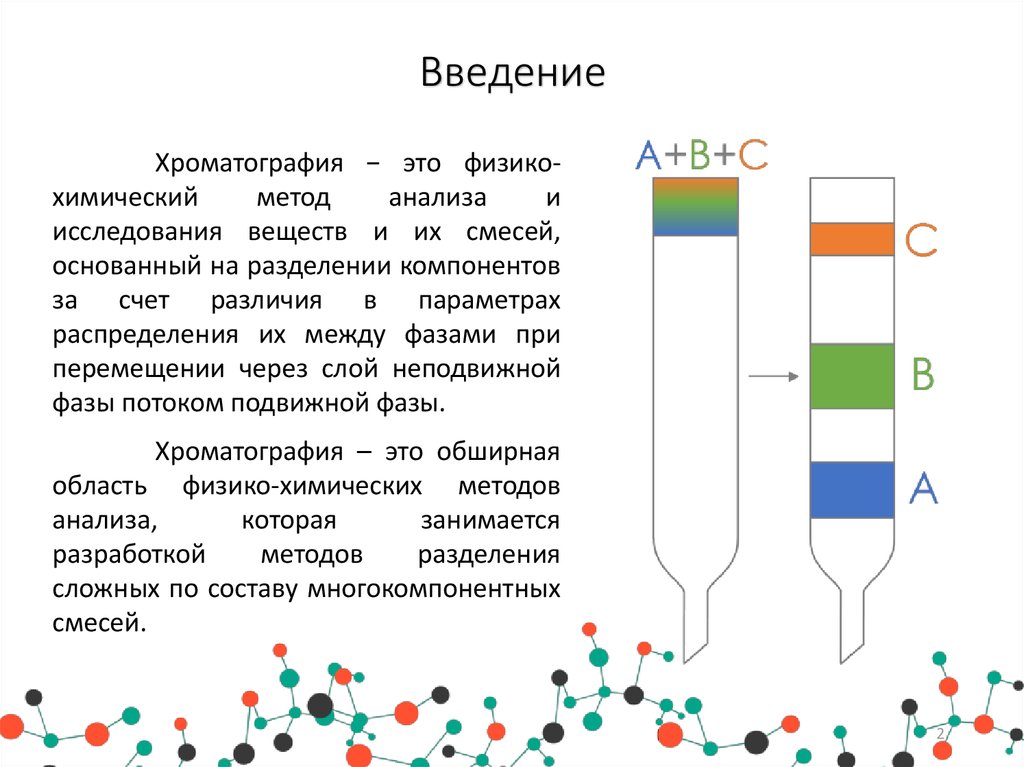

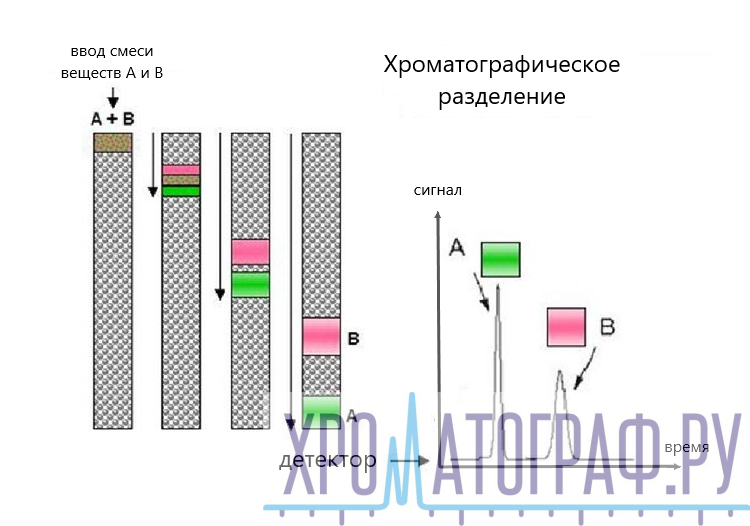

Хроматография - это метод разделения и анализа смесей веществ, основанный на различном распределении веществ между двумя фазами: подвижной и неподвижной.

Подвижная фаза представляет собой поток жидкости или газа, проходящий через неподвижную фазу и переносящий вещество.

Неподвижная фаза - как правило твердое вещество с развитой поверхностью или, реже, жидкость, способные обратимо взаимодействовать с веществом. При этом чем лучше вещество сорбируется (поглощается) неподвижной фазой, тем меньше скорость его движения.

Процесс разделения основывается на различном сродстве исследуемых соединений к подвижной и неподвижной фазам: вещества движутся к "финишу" с различными скоростями и, т.о., разделяются.

Виды хроматографии

Основные виды хроматографии:

- Адсорбционная хроматография

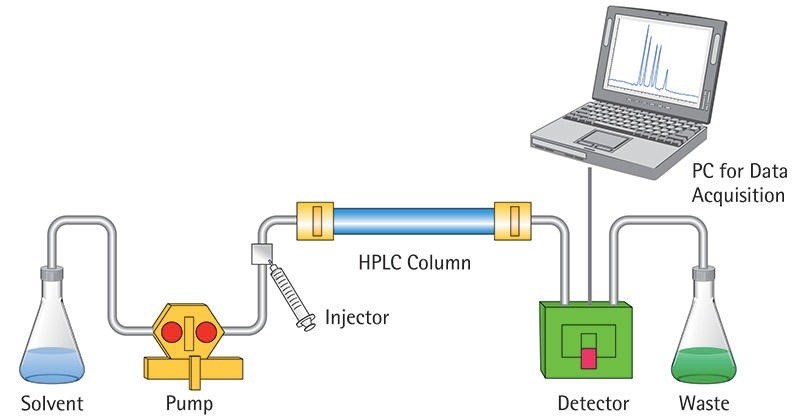

- Жидкостная хроматография

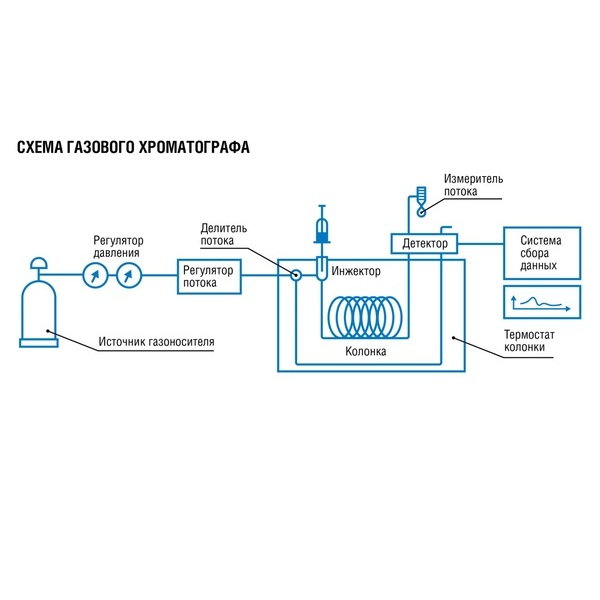

- Газовая хроматография

- Ионообменная хроматография

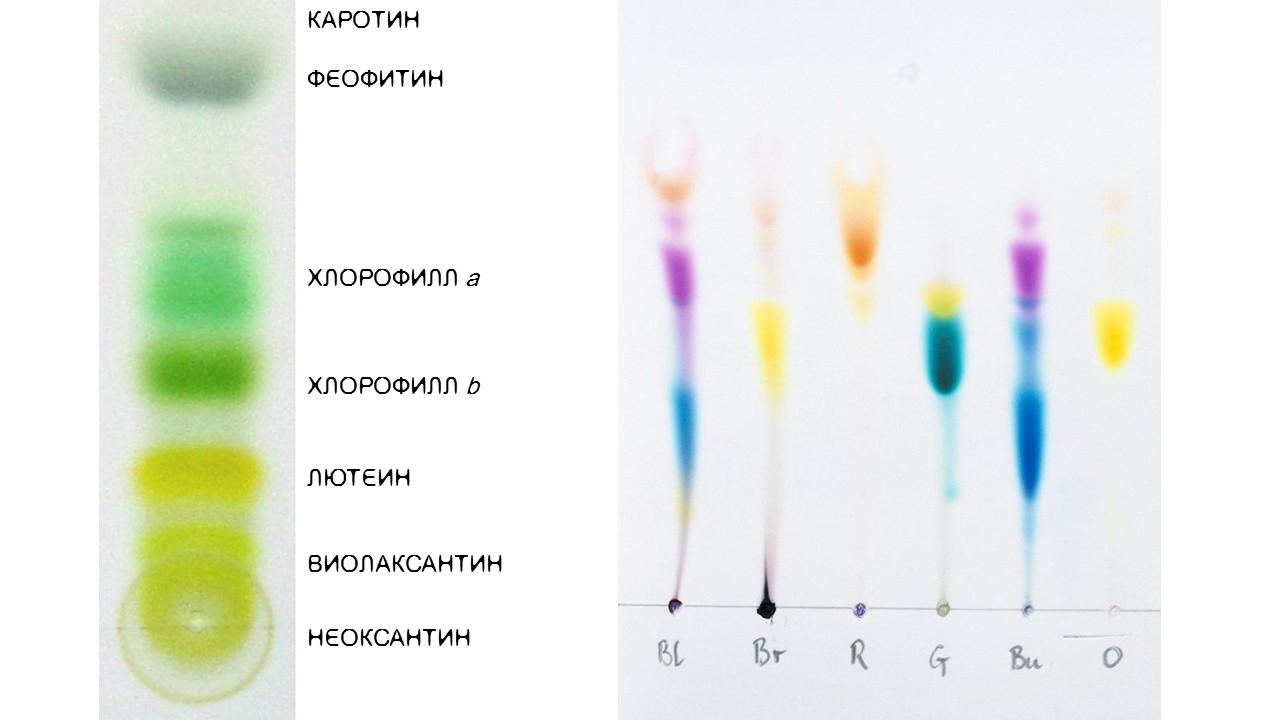

- Тонкослойная хроматография

- Распределительная хроматография

- Бумажная хроматография

Особенности хроматографии

Все хроматографические методы анализа характеризуются общими чертами:

- Основаны на разделении и анализе смесей веществ

- Используют две фазы - подвижную и неподвижную

- Разделение происходит на основе различного сродства соединений к фазам

- Могут быть применены для различных типов веществ и смесей

Выводы

Хроматография в химии является мощным методом разделения и анализа смесей веществ. Она позволяет ученым изучать состав и свойства различных соединений, а также проводить качественный и количественный анализ образцов. Благодаря различным видам хроматографии, исследователи имеют возможность выбрать наиболее подходящий метод для своих исследований.

Источники и литература:

1. Измайлов Н.А., Шрайбер М.С. «Капельно-хроматографический метод анализа и его применение в фармации». Журнал «Фармация», 1938.

2. Цвет М.С. «Хроматография». Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 1906.

3. Цвет М.С. «Хроматография». Trudy Varshavskogo Obshchestva Estestvoispytatelei, 1903.

Что нам скажет Википедия?

Хроматография (от др.-греч. χρῶμα - «цвет») - метод разделения и анализа смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств веществ. Основан на распределении веществ между двумя фазами - неподвижной (твёрдая фаза или жидкость, связанная на инертном носителе) и подвижной (газовая или жидкая фаза, элюент). Название метода связано с первыми экспериментами по хроматографии, в ходе которых разработчик метода Михаил Цвет разделял ярко окрашенные растительные пигменты.

Метод хроматографии был впервые применён русским учёным-ботаником Михаилом Семеновичем Цветом в 1900 году. Он использовал колонку, заполненную карбонатом кальция, для разделения пигментов растительного происхождения. Первое сообщение о разработке метода хроматографии было сделано Цветом 30 декабря 1901 года на XI Съезде естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге. Первая печатная работа по хроматографии была опубликована в 1903 году, в журнале «Труды Варшавского общества естествоиспытателей». Впервые термин «хроматография» появился в двух печатных работах Цвета в 1906 году, опубликованных в немецком журнале Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. В 1907 году Цвет демонстрирует свой метод Немецкому Ботаническому обществу.

В 1910—1930 годы метод был незаслуженно забыт и практически не развивался.

В 1931 году Р. Кун, А. Винтерштейн и Е. Ледерер при помощи хроматографии выделили из сырого каротина α и β фракции в кристаллическом виде, чем продемонстрировали препаративную ценность метода.

В 1941 году А. Дж. П. Мартин и Р. Л. М. Синг разработали новую разновидность хроматографии, в основу которой легло различие в коэффициентах распределения разделяемых веществ между двумя несмешивающимися жидкостями. Метод получил название «распределительная хроматография».

В 1944 году А. Дж. П. Мартин и Р. Л. М. Синг предложили метод бумажной хроматографии, заменив хроматографическую колонку на фильтровальную бумагу.

В 1947 году Т. Б. Гапон, Е. Н. Гапон и Ф. М. Шемякин разработали метод «ионообменной хроматографии».

В 1952 году Дж. Мартину и Р. Сингу была присуждена Нобелевская премия в области химии за создание метода распределительной хроматографии.

С середины XX века и до наших дней хроматография интенсивно развивалась и стала одним из наиболее широко применяемых аналитических методов.

Основные термины и понятия, относящиеся к хроматографии, а также области их применения были систематизированы и унифицированы специальной комиссией ИЮПАК. Согласно рекомендациям ИЮПАК, термин «хроматография» имеет три значения и используется для обозначения специального раздела химической науки, процесса, а также метода.

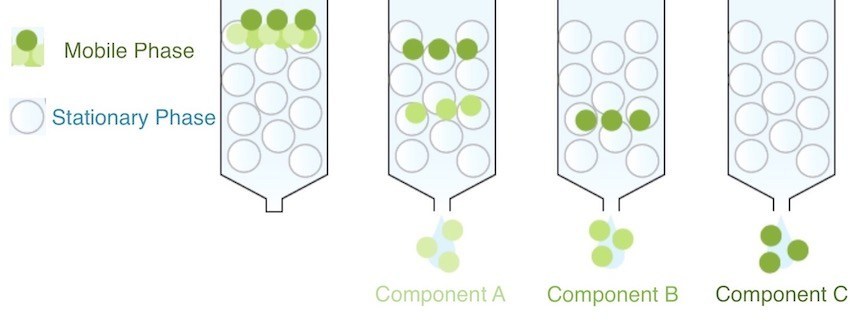

Хроматографию упрощённо можно рассматривать как последовательность непрерывных ступеней уравновешивания, происходящих в ходе процесса разделения. В небольшой секции колонки («тарелке») устанавливается равновесие между количеством вещества в подвижной и неподвижной фазах, которое описывается константой распределения К, характерной для данного типа вещества. Далее та часть вещества, которая находится в подвижной фазе, переносится с её потоком к следующей секции колонки. Здесь также происходит установление равновесия между фазами. На рисунке 2 изображено равновесное распределение вещества с К=1 по пяти последовательным ступеням. Эта модель служит основой так называемой «теории тарелок». Однако следует помнить, что это упрощённое представление, т. к. оно исходит из того, что на каждой ступени достигается полное равновесие, что в реальности далеко не так из-за непрерывного движения подвижной фазы через колонку. Модель показывает, что распределение вещества по секциям колонки соответствует нормальному распределению и идеальный пик на хроматограмме имеет форму Гауссовой функции.

Существуют различные способы классификации хроматографических методов.

В зависимости от способа перемещения сорбатов вдоль слоя сорбента для аналитических целей наиболее широко используется элюентный (проявительный) метод хроматографирования.

В зависимости от природы процесса, обусловливающего распределение сорбатов между подвижной и неподвижной фазами, хроматография подразделяется на молекулярную, ситовую, хемосорбционную и ионообменную.

Хроматографию также можно классифицировать по технике выполнения, цели проведения, агрегатному состоянию фаз, рабочему давлению, механизму взаимодействия и способу ввода пробы.