Археи представляют собой разнообразную группу одноклеточных микроорганизмов, которые имеют свою независимую эволюционную историю и отличаются от бактерий и эукариот. Узнайте, как выглядят археи, их классификацию, внешний вид, биохимические особенности и роль в экосистемах Земли.

Cодержание

Архе́и[3] (в единственном числе — архе́я, от лат. Archaea, от др.-греч. ἀρχαῖος «извечный, древний, первозданный, старый») — домен живых организмов (по трёхдоменной системе Карла Вёзе наряду с бактериями и эукариотами). Археи представляют собой одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра, а также каких-либо мембранных органелл.

Классификация архей

Сейчас археи подразделяют на более чем 7 типов. Из них наиболее изучены кренархеоты (Crenarchaeota) и эвриархеоты (Euryarchaeota). Классифицировать археи по-прежнему сложно, так как подавляющее большинство из них никогда не выращивались в лабораторных условиях и идентифицировались только по анализу нуклеиновых кислот из проб, полученных из мест их обитания.

Внешний вид архей

Археи и бактерии очень похожи по размеру и форме клеток, хотя некоторые археи имеют довольно необычную форму, например, клетки Haloquadratum walsbyi плоские и квадратные. Несмотря на внешнее сходство с бактериями, некоторые гены и метаболические пути архей сближают их с эукариотами (в частности ферменты, катализирующие процессы транскрипции и трансляции). Другие аспекты биохимии архей уникальны, к примеру, присутствие в клеточных мембранах липидов, содержащих простую эфирную связь.

См. также

Жизненные особенности архей

Большая часть архей — хемоавтотрофы. Они используют значительно больше источников энергии, чем эукариоты: начиная от обыкновенных органических соединений, таких как сахара, и заканчивая аммиаком, ионами металлов и даже водородом. Солеустойчивые археи — галоархеи (Haloarchaea) — используют в качестве источника энергии солнечный свет, другие виды архей фиксируют углерод, однако, в отличие от растений и цианобактерий (синезелёных водорослей), ни один вид архей не делает и то, и другое одновременно.

Размножение у архей бесполое: бинарное деление, фрагментация и почкование. В отличие от бактерий и эукариот, ни один известный вид архей не формирует спор.

Распространение архей

Изначально археи объединяли с бактериями в общую группу, называемую прокариоты (или царство Дробянки (лат. Monera)), и они назывались архебактерии, однако сейчас такая классификация считается устаревшей: установлено, что археи имеют свою независимую эволюционную историю и характеризуются многими биохимическими особенностями, отличающими их от других форм жизни.

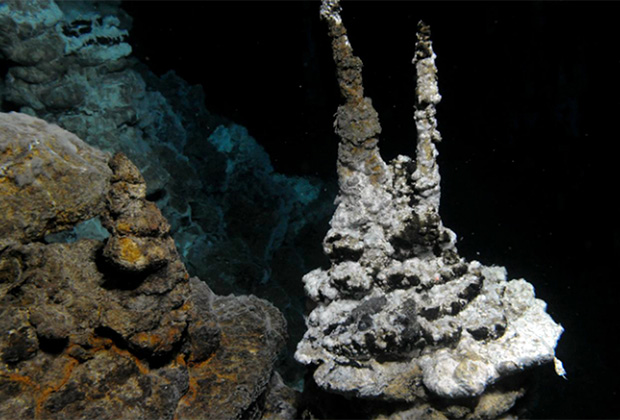

Изначально археи считали экстремофилами, живущими в суровых условиях — горячих источниках, солёных озёрах, однако потом их нашли и в более привычных местах, включая почву, океаны, болота и толстую кишку человека. Архей особенно много в океанах, и, возможно, планктонные археи — самая многочисленная группа ныне живущих организмов. Археи признаны важной составляющей жизни на Земле. Они играют роль в круговоротах углерода и азота.

Новые открытия

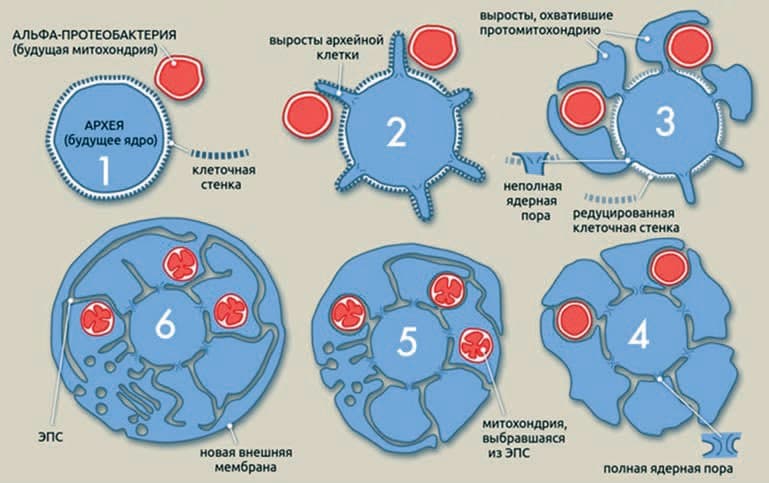

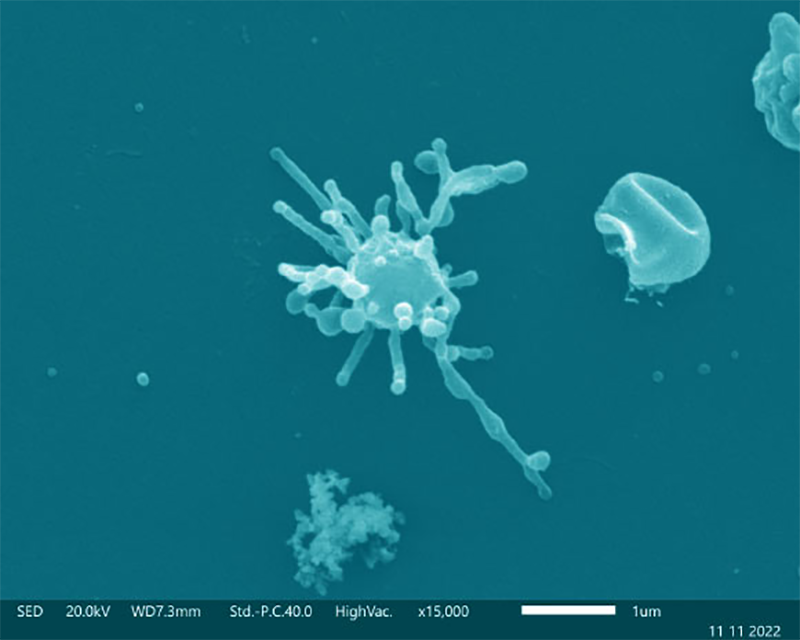

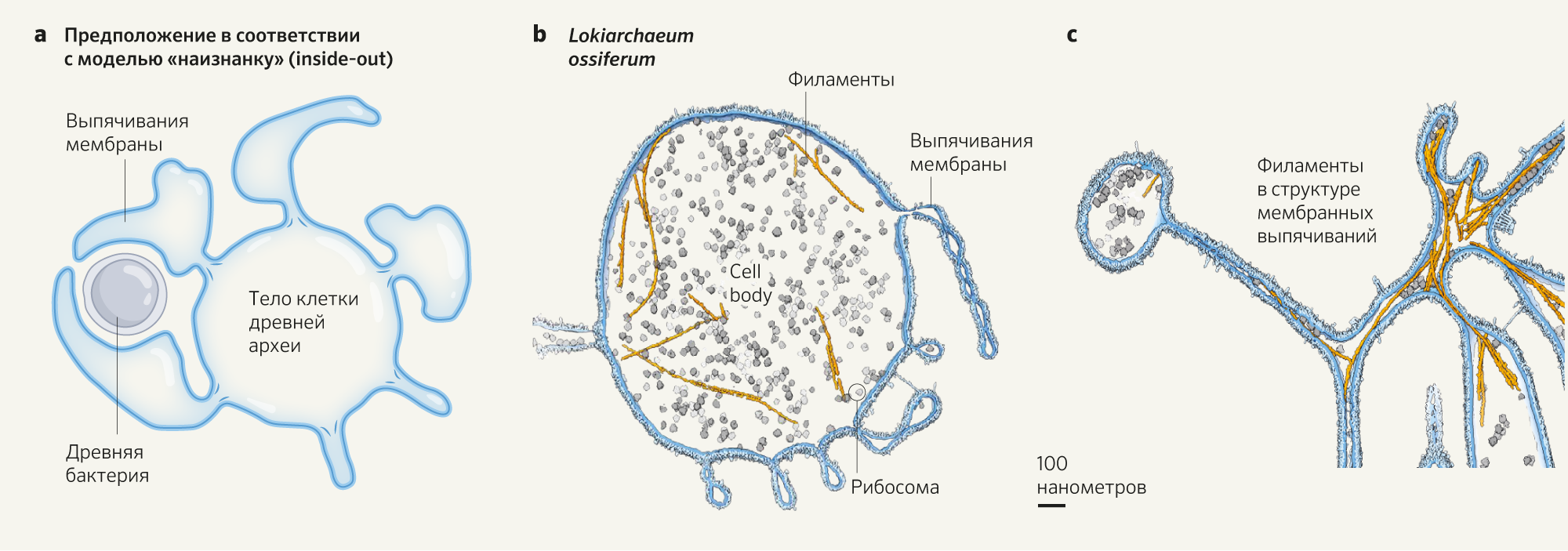

Ученые недавно обнаружили очень интересное явление — одноклеточные архейские микробы «упаковывают» свою ДНК в гибкие спирали, которые расширяются и растягиваются так же хорошо и быстро, как, например, пружинка. Это явление позволяет археям эффективно открывать и закрывать доступ к нужным генам, что является уникальной особенностью. Также были обнаружены другие археи с признаками эукариот, такие как Lokiarchaeota, Thorarchaeota, Odinarchaeota и Heimdallarchaeota, которые объединяются в группу, называемую археями-асгардцами.

В итоге, археи представляют собой разнообразную группу одноклеточных микроорганизмов, которые имеют свою независимую эволюционную историю и отличаются от бактерий и эукариот. Внешний вид архей может варьироваться, но они обычно имеют сходство с бактериями по размеру и форме клеток. Биохимические особенности архей также уникальны и отличают их от других форм жизни. Они играют важную роль в экосистемах Земли и исследование их характеристик помогает лучше понять разнообразие жизни на нашей планете.

См. также

Что нам скажет Википедия?

Археи и бактерии очень похожи по размеру и форме клеток, хотя некоторые археи имеют довольно необычную форму, например, клетки Haloquadratum walsbyi плоские и квадратные. Несмотря на внешнее сходство с бактериями, некоторые гены и метаболические пути архей сближают их с эукариотами (в частности ферменты, катализирующие процессы транскрипции и трансляции). Другие аспекты биохимии архей уникальны, к примеру, присутствие в клеточных мембранах липидов, содержащих простую эфирную связь.

Большая часть архей — хемоавтотрофы. Они используют значительно больше источников энергии, чем эукариоты: начиная от обыкновенных органических соединений, таких как сахара, и заканчивая аммиаком, ионами металлов и даже водородом. Солеустойчивые археи — галоархеи (Haloarchaea) — используют в качестве источника энергии солнечный свет, другие виды архей фиксируют углерод, однако, в отличие от растений и цианобактерий (синезелёных водорослей), ни один вид архей не делает и то, и другое одновременно.

Изначально архей считали экстремофилами, живущими в суровых условиях — горячих источниках, солёных озёрах, однако потом их нашли и в более привычных местах, включая почву, океаны, болота и толстую кишку человека. Архей особенно много в океанах, и, возможно, планктонные археи — самая многочисленная группа ныне живущих организмов. Археи признаны важной составляющей жизни на Земле. Они играют роль в круговоротах углерода и азота.

Размножение у архей бесполое: бинарное деление, фрагментация и почкование. В отличие от бактерий и эукариот, ни один известный вид архей не формирует спор.

Изначально археи объединяли с бактериями в общую группу, называемую прокариоты (или царство Дробянки (лат. Monera)), и они назывались архебактерии, однако сейчас такая классификация считается устаревшей: установлено, что археи имеют свою независимую эволюционную историю и характеризуются многими биохимическими особенностями, отличающими их от других форм жизни.