Амфибии, или земноводные, являются классом четвероногих позвоночных животных, включающих тритонов, саламандры, лягушек и червяг. Узнайте больше о происхождении и эволюции амфибий, их характеристиках, размножении и роли в экосистеме. Сохранение амфибий также является важной задачей. Читайте статью на NOCFN.

Cодержание

Амфибии, или земноводные, являются классом четвероногих позвоночных животных, включающих тритонов, саламандры, лягушек и червяг. Существует около 8 700 современных видов амфибий, которые обитают практически повсеместно, за исключением Антарктиды, Северного полюса и некоторых островов.

Происхождение и эволюция амфибий

Самые ранние амфибии появились более 370 миллионов лет назад в девонский период. Они произошли от лопастеперых рыб, которые развили легкие, что помогло им адаптироваться к суше. В каменноугольный период амфибии стали доминирующими наземными позвоночными, однако позднее были вытеснены рептилиями и синапсидами. Считается, что современные амфибии произошли от темноспондилов, группы доисторических земноводных.

Разнообразие и характеристики амфибий

Амфибии представляют собой малочисленную группу позвоночных животных, которая включает три отряда: хвостатых, бесхвостых и безногих. Хвостатые земноводные имеют удлиненное тело с хвостовым отделом и одинаковые конечности. Бесхвостые земноводные имеют обычно короткий хвост и различные конечности. Безногие земноводные, в свою очередь, не имеют конечностей.

Амфибии обладают некоторыми примитивными особенностями, связанными с их приспособленностью к жизни на суше. Они являются холоднокровными, температура их тела зависит от окружающей среды. Дыхание у амфибий осуществляется через легкие и влажную кожу, что позволяет им задерживаться под водой на длительное время.

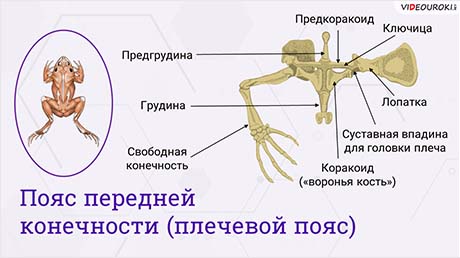

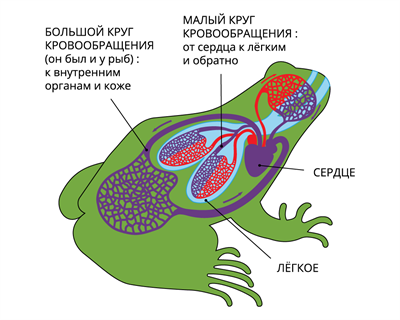

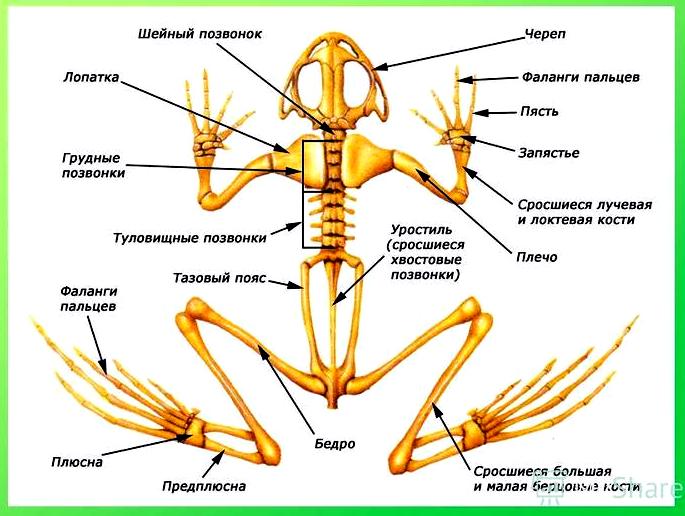

Скелет амфибий состоит из позвоночника, черепа и конечностей, которые прикреплены к поясам конечностей. Они имеют трёхкамерное сердце, а также развитую пищеварительную систему с ротоглоточной полостью, желудком, кишечником и клоакой.

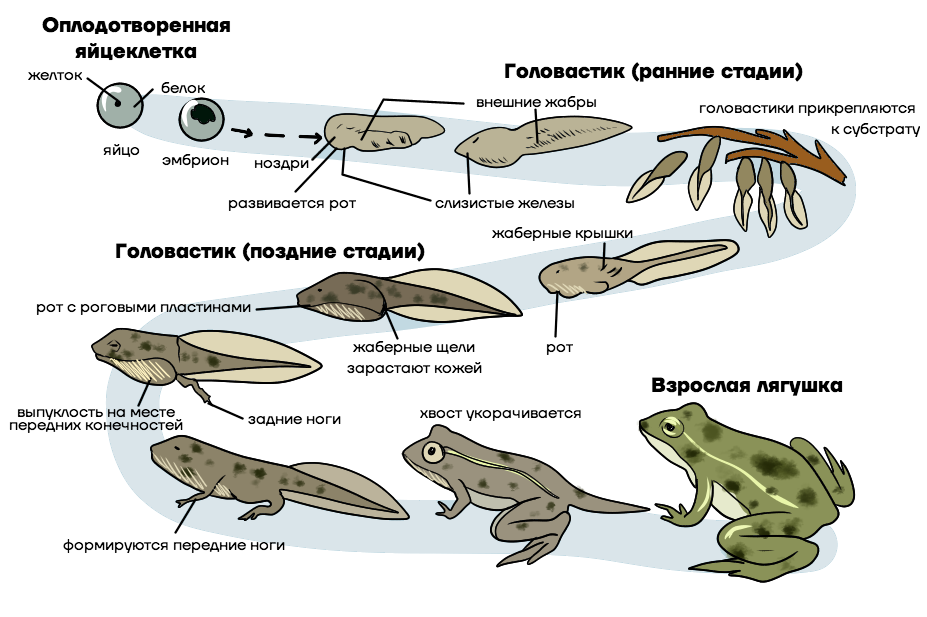

Размножение и развитие большинства видов амфибий происходит в водной среде. Их икра откладывается в воду, где личинки претерпевают метаморфоз и превращаются во взрослые особи. Однако существуют и виды, которые откладывают икру на суше или являются живородящими.

См. также

Роль амфибий в экосистеме

Амфибии играют важную роль в экосистеме. Они являются пищей для многих хищников и выполняют функцию регуляторов популяций насекомых. Некоторые виды амфибий также участвуют в переносе пыльцы растений и являются опылителями.

Сохранение амфибий

В настоящее время популяции амфибий сталкиваются с серьезными угрозами. Их численность резко сокращается из-за деятельности человека, разрушения их среды обитания и распространения опасных болезней. Более 3045 видов амфибий находятся под угрозой исчезновения. Для сохранения этих уникальных животных необходимы меры по охране и восстановлению их мест обитания, а также контроль над торговлей и использованием амфибий в качестве пищи или предметов роскоши.

В итоге, амфибии представляют собой класс животных, занимающих промежуточное положение между наземными и водными позвоночными. Они обладают уникальными адаптациями к жизни в разных средах и играют важную роль в экосистеме. Однако сохранение амфибий является актуальной задачей, которая требует междисциплинарных усилий и глобальных мер по охране природы.

Что нам скажет Википедия?

Земноводные, или амфибии, являются классом четвероногих позвоночных животных, включающих тритонов, саламандр, лягушек и червяг, и насчитывающих около 8 700 современных видов. Они обитают практически повсеместно, за исключением Антарктиды, Северного полюса и некоторых островов. Однако в последние десятилетия по всему миру наблюдается резкое сокращение популяций амфибий из-за истребления людьми, разрушения среды обитания и опасных болезней. Более 3045 видов находятся под угрозой исчезновения.

Самая ранняя поява амфибий произошла в девонский период, от лопастеперых рыб, которые приспособились к суше благодаря наличию легких. Земноводные диверсифицировались и стали доминирующими наземными позвоночными в каменноугольный период, но позже были вытеснены рептилиями и синапсидами. Считается, что современные амфибии произошли от темноспондилов, разнообразной группы доисторических земноводных.

Земноводные занимают промежуточное положение между наземными и водными позвоночными животными. Размножение и развитие большинства видов происходит в водной среде, а взрослые особи обитают на суше. Амфибии являются важной частью экосистемы и являются пищей для многих хищников.

В индивидуальном развитии земноводные проходят стадию живущей в воде личинки, которые сохраняют многие черты строения, присущие рыбам. В ходе метаморфоза, головастикам претерпевают значительные изменения: у них появляются конечности, жабры заменяются легкими, происходит перестройка системы сердца и выделительной системы. Большинство земноводных откладывают икру в воду, однако есть виды, которые откладывают икру на суше или являются живородящими. Взрослые особи питаются мелкими беспозвоночными, некоторые виды также могут питаться фруктами. Земноводные дышат легкими и водопроницаемой кожей.

Земноводные обладают слизистой, гладкой и водопроницаемой кожей, проходят период метаморфоза, имеют подвижные веки, хладнокровны и необходимы воды для размножения. Они являются экзотермными позвоночными, у которых температура тела не поддерживается внутренними процессами. Земноводные имеют трёхкамерное сердце, выделяют аммиак или мочевину в качестве продуктов азотистого обмена.

Размеры земноводных колеблются в широких пределах. Самый большой ныне живущий земноводный - китайская исполинская саламандра, а самая маленькая лягушка в мире - лягушка из Папуа-Новой Гвинеи. В прошлом существовали амфибии значительно больших размеров, абсолютный рекорд принадлежит прионозуху, длина которого оценивается в более чем 5,5 метров.

Земноводные зарегистрированы как промежуточный шаг в эволюции от водных к наземным позвоночным животным. Их предками были лопастеперые рыбы, у которых развились конечности и лёгкие, позволяющие им передвигаться на суше. Земноводные развили слизистую кожу, способную удерживать влагу, и приспособились к жизни на суше.